Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 320, S. 376

Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 320, S. 376

Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 320, S. 376

Jtwirwinus dei gratia 31agnopolensis dominus omnibus, ad quos presens scriptum devenerit, salutem, Multis et magnis occnrrimus mcommodis, cum etatis nostre, negotia scripti perhennaraus oflicio. Jnde est, quod uniuersitaü nostre (?) notum facimus, quod nos, ex consensu filiornm nostrorum Heinrici et Nicolai, ex petitione civium de Chotebuz, qui nobis fideHter in negotiis nostris astiterunl, ipsis eandem libertatem, quam Fridericus quondam Romanorum imperator Lubicen- sibus indulsit et rex Danorum Waldemarus Mulnensibus, decernimus indulgendttfo. Articuli, qui ipsorum emunitates conlinent, hi sunt. Cives Chotebucenses absfjue teloneo ex hac parte Albie eant et redeant ementes et vendentes. Et quicunqBe ipsorum super aliquo crimine seu causa quacunque eonveniatnr, coram loci itöw iudice se expurgabit absque aliqua captione. Quicquid pistores aut carnifices sive tabernarii commiserint, quodcunque super hoc exercuerint, due partes civibus, tercia iudici solvatur. Quicquid pro pace confirmanda datur, dimidium iudici, re- liquum civibus detur. Si quid questus per causam alicuius actoris emerserit, terciam partem iudex, terciara actor, terciam cives recipiant. Mercatores cuius- etanqne regni vel civitatis, si illuc veniant, vendant et emant libere, tafttun» Wlo»- nium debitum solvant. (Cum committeret portam molendini civitati, dedit intro- ductiones universorum civitati integraliter, quodcunque staluerent.) Argentum in eadem civitate cambiat, quicunque velit, non in facie vel in domo monetarü. Usum lignorum, ubicunque inventa fuerint, ad ignem, stantia et iacentia ad edificia sine impedimento percipiant. Si quis eis viam molendinis (!) vel quocunque modo temptaverit obslruere, auctoritate nostra freti evellant et viam expediant. Qui cunque servus intus venerit, si anno intus manserit, übertäte perpetua fruatur; si incusetur de proprietate, ibidem, non alias, stabil iudicio. Si quis ibi moritur sine berede, res ipsius anno serventur; si nullus exposcit, posl spacium anni iudex dimidiam partem, civitas reliquam rerum earundem recipiat. Data per manura notarii nostri Eustachii, anno 1225.

Das Original dieser viel besprochenen Urkunde ist nicht mehr vorhanden. Bei der Stadt Gadebvach befindet sich nur eine plattdeutsche Uebersetzung aus dem Anfange des 17. Jahrb., von dem Camcrarios Joachim Garamelckern beglaubigt. Es gab aber ein lateinisches Original, von welchem 1613, 1666, 1659, 1672, 1683 beglaubigte oder amtliche Abschriften, mitunter nebst dem Originale, beim Regierungswechsel oder bei Zollstreitigkeiten zur Bestätigung an die Herzoge eingesandt -wurden. Die Abschriften von 1656, 1672 und 1683 sind von dem Notar Joachim Hintzmann beglaubigt und lauten wie der vorstehende Druck; Hintzmann bemerkt in den Beglaubigungen zum J. 1672: „nach dem Original mit anhangenden zwenen grossen Siegeln", und zum J. 1683: „nach dem Original, auf Pergament, woran vormals drei fürstliche Siegel gehangen, eines aber daran abgebrochen". Diese beglaubigten Abschriften haben die

315 1225. 303

Jahreszahl 1225 mit arabischen Ziffern. Die früheren Abschriften und Uebersetzungen sind allerdings abweichend, indem sie die Jahreszahl 1225 nicht haben und einige andere Abweichungen zeigen. Beson ders aber unterscheiden sich diese Abschriften durch die besondere Behandlung einiger Sätze der Urkunde. Eine plattdeutsche Uebersetzung aus der Mitte des 16. Jahrh. im Haupt-Archive zu Schwerin, die bei dem Rath zu Gadebusch noch befindliche Uebersetzung,' eine Abschrift aus dem Ende des 16. Jahrh. und die Abschrift vom J. 1613 im Schweriner Archive haben den Satz: „Cum committeret — quoeunque sta- tuerent" gar nicht, und allerdings ist er sehr unverständlich und unbehülflich (wohl eine Glosse). Ferner hat die plattdeutsche Uebersetzung aus der Mitte des 16. Jahrh. den Satz: „Usum lignorum — sine im- pedimento pereipiant" nicht im Texte, sondern sie ist als eine vergessene Stelle mit einem Anführungszeichen unter und ausserhalb der Urkunde nachgetragen; die bei der Stadt befindliche Abschrift hat diese Stelle dicht vor dem Satze: „Si quis moritur sine berede", die Abschrift von 1613 dicht vor „Data", wäh rend eine Abschrift aus dem Ende des 16. Jahrh. sie ausserhalb des Textes unten auf dem Rande der Seite hat. Diese Abweichung scheint auf einer alten Auslassung in den Abschriften zu beruhen, und als man die alte Schrift nicht mehr lesen konnte, sich fortgepflanzt zu haben. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., 1764—17S6, entstand über diese Urkunde zwischen dem Rath der Stadt Gadebusch und dem Zöllner Leverkohn ein langwieriger, grosser Rechtsstreit, in welchem am 9. Febr. 1768 in erster Instanz entschie den ward, dass, wenn der Rath das Original der Urkunde beibringen würde, die Stadt bei den Gerecht samen zu schützen sei, und dieses Urtheil ward in dritter Instanz am 4. Juli 1786 bestätigt; vgl. auch Rudioff, Urk.-Lief. S. 23, Not. a. Da zur Zeit dieses Frocesses das Original nicht mehr vorhanden war, so verlor die Stadt denselben. Es handelte sich damals wesentlich um die Producirung des Origi nals; es ward jedoch auch die Echtheit des Inhalts in Zweifel gezogen, nach damaliger Weise sehr un kritisch. Man hielt die Weglassung des Jahres in einigen und die arabischen Ziffern in andern Exem plaren für sehr verdächtig; jedoch kommt dies bei alten Abschriften sehr häufig vor. Man bekrittelte es auch, dass der alte Notar Hintzmann das eine Mal von 2, das andere Mal von 3 Siegeln gesprochen habe, obgleich er sagt, dass, wie in unzähligen Fällen, eines abgefallen sei. Vorzüglich fand man es aber bedenklich, dass Borwin die Zollfreiheit auf dieser Seite der Elbe habe bewilligen können. Im Allge meinen zu urtheilen, scheint die Urkunde aber doch echt gewesen zu sein. Borwin gibt den Bürgern Freiheiten, wie sie von dem Kaiser Friderich der Stadt Lübek und von dem König Waldemar der Stadt MdAla verliehen waren. Nun stimmen die den Gadebuschern verliehenen Freiheiten in den Hauptartikel» fast wörtlich mit den Lübischen Privilegien von 1188 und „1202" (vgl. Lübeker Urk.-Buch I, S. 9 figd. und 1 6 figd.) überein und sind diesen ohne Zweifel entnommen. Aus einem dänischen Privilegium mag denn auch wohl die Zollfreiheit für die Gadebuscher bis an die Elbe entsprungen sein, natürlich so weit Bor- win's Herrschaft ging; denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass Waldemar, nachdem er im Jahre 1201 das Land Gadebusch erobert hatte (s. oben Nr. 171, Anm.), den Einwohnern der Ortschaft vor der Burg Gadebusch ein Privilegium gegeben hat. Bedenklich bleibt in der Urkunde nur der Satz: „Cum committeret — statuerent". Auch der Notar Eustachius ist in Zweifel gezogen; dieser wird aber in der Zeit 1219—1222 öfter als Domherr von Schwerin und Priester und Notarius aufgeführt (vgl. Nr. 254 etc., bes. 260). — Uebrigens ist die vorstehende Urkunde nicht die Stiftungsurkunde der Stadt, da dies« viel älter und eine der ältesten Städte Meklenburg's ist. Die Bürger der Stadt empfangen im J. 1225 neue Privilegien, „weil sie dem Fürsten Borwin in dessen Angelegenheiten treu beigestanden hatten", und dies bezieht sich wahrscheinlich auf die Schlacht bei Mölln gegen den Grafen Albrecht von Orlamünde in dem selben Jahre. Wohl zu bemerken ist, dass der Fürst Heinrich von Meklenburg am 5. Febr. 1271 der Stadt Gadebusch das ganze Lübische Recht, also wohl mit Rücksicht auf das vorstehende Privilegium bestätigt.

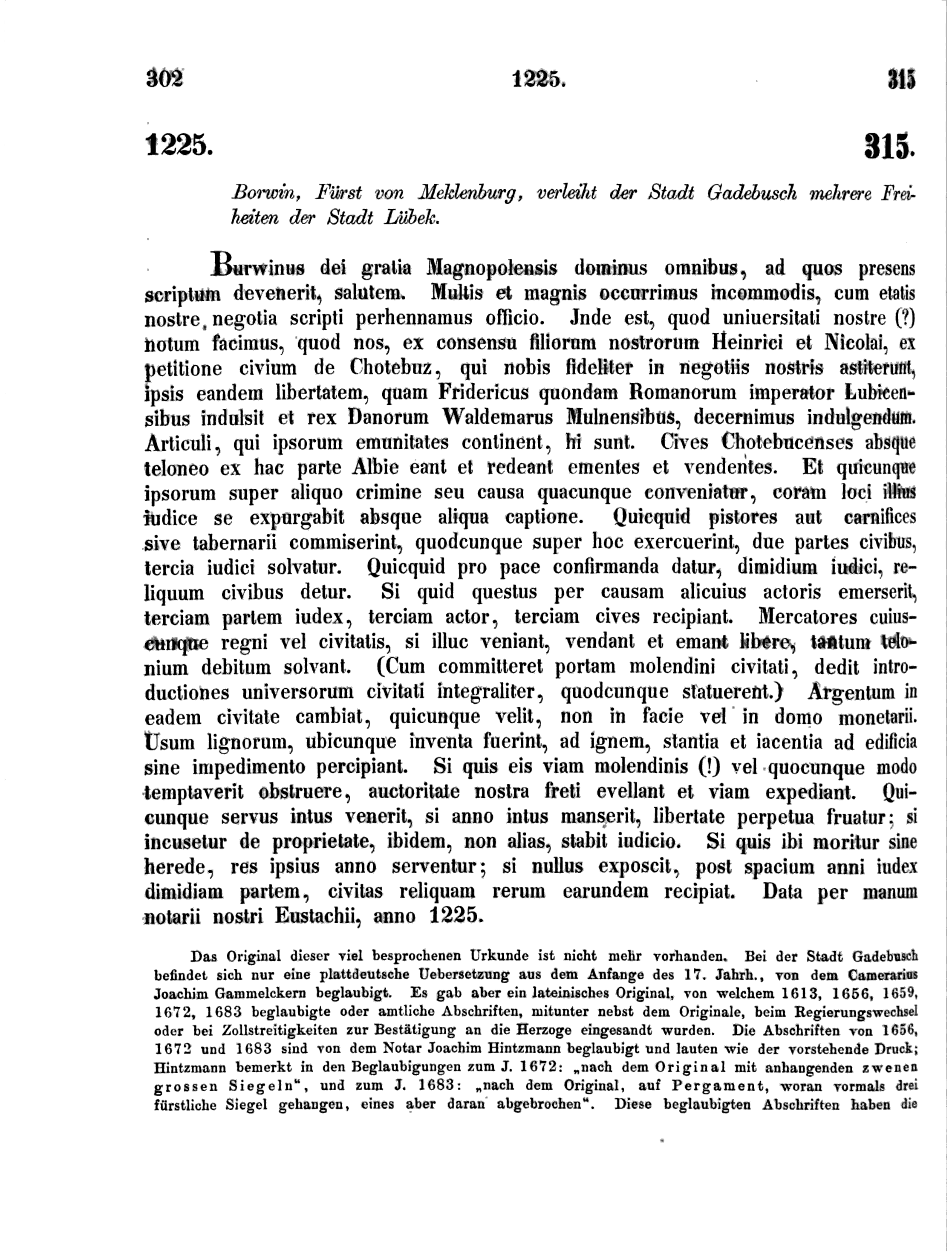

Bei Gelegenheit der Mittheilung der vorstehenden ältesten Urkunde für Gadebusch mag auch die Mittheilung des auf Seite 304, unter Nr. I, auf Kosten der Stadt in Holzsohnitt abgebildeten ältesten Siegels der Stadt Raum finden. Das schildförmige Siegel, welches nur einen einfachen Stierkopf und die Umschrift:

* s •: BVRiemaivM :• Da : ©OD0BVZ

zeigt, ist nach dem Style des Stierkopfes und der Umschrift sehr alt, vielleicht älter, als die vorstehende Urkunde, und nächst dem Schweriner Stadtsiegel vielleicht das älteste meklenburgische Stadtsiegel. Zur Zeit der Verfertigung desselben war der Name Godebuz noch verständlich, und man hat zur Erläuterung der Endsylbe —BVZ noch keinen „Busch" in das Siegel aufgenommen. Alte Abdrücke dieses Siegels haben sich jedoch nicht erhalten; es ist aber noch seit dem 14. Jahrh. lange und oft gebraucht.

S

304 1225.

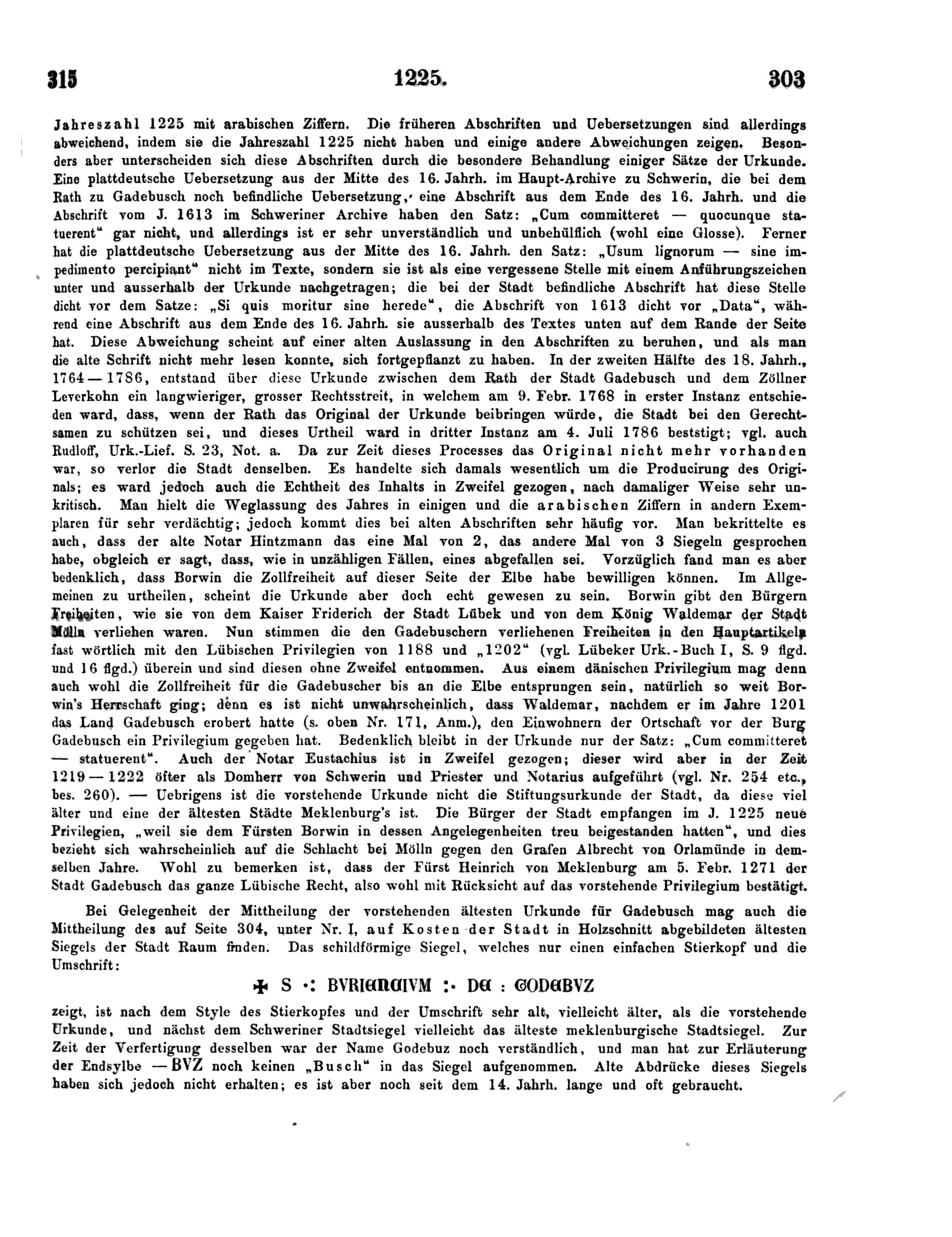

Seit der ersten Hälfte des 14. Jahrh. kommt das ebenfalls auf Kosten der Stadt hier unter Nr. 2 abge bildete Rathssiegel mit einem Stierkopfe und einem „Busch" vor, dem jedoch bald ein anderes, mehr manierirtes Siegel folgt, -welches das Siegel der Stadt geworden ist.

1. 2.

Meklenburgisches Urkundenbuch, 1863 (Google data) 320, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/MeklenUrk/5375156f-2244-4508-90bb-6951c5a8a883/charter>, accessed 2025-04-14+02:00

The Charter already exists in the choosen Collection

Please wait copying Charter, dialog will close at success