Inc.: In examine superni iudicis

(nach Regesta imperii)

Regesta imperii IV,2,3, n. 2477: http://www.regesta-imperii.de/id/1178-08-18_1_0_4_2_3_655_2427

Current repository:

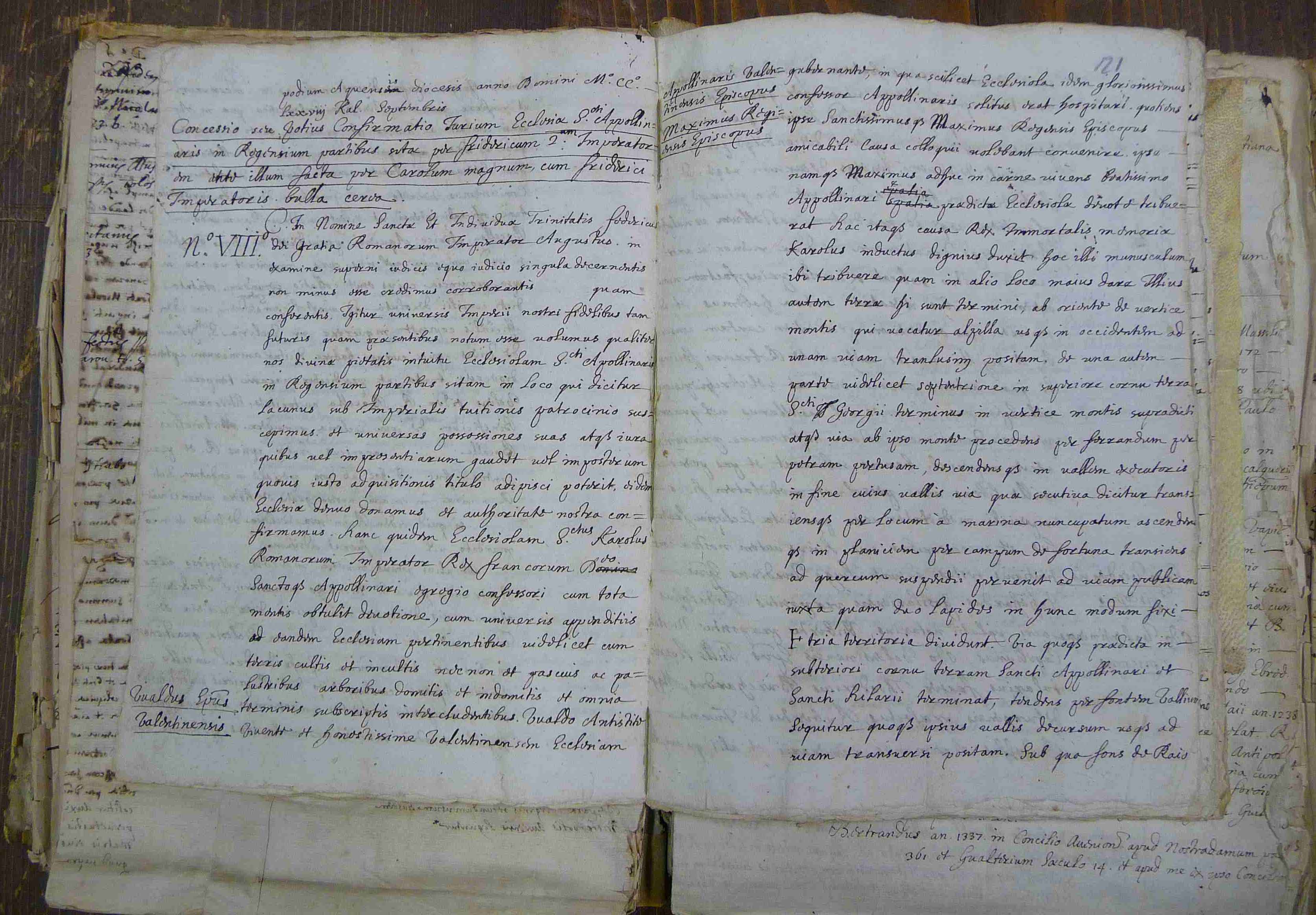

Kopial überliefert in: Carpentras, Bibliothèque municipale (Bibliothèque l'Inguimbertine), Ms. 514, foll. 120r-122r

- Materielle Beschreibung:

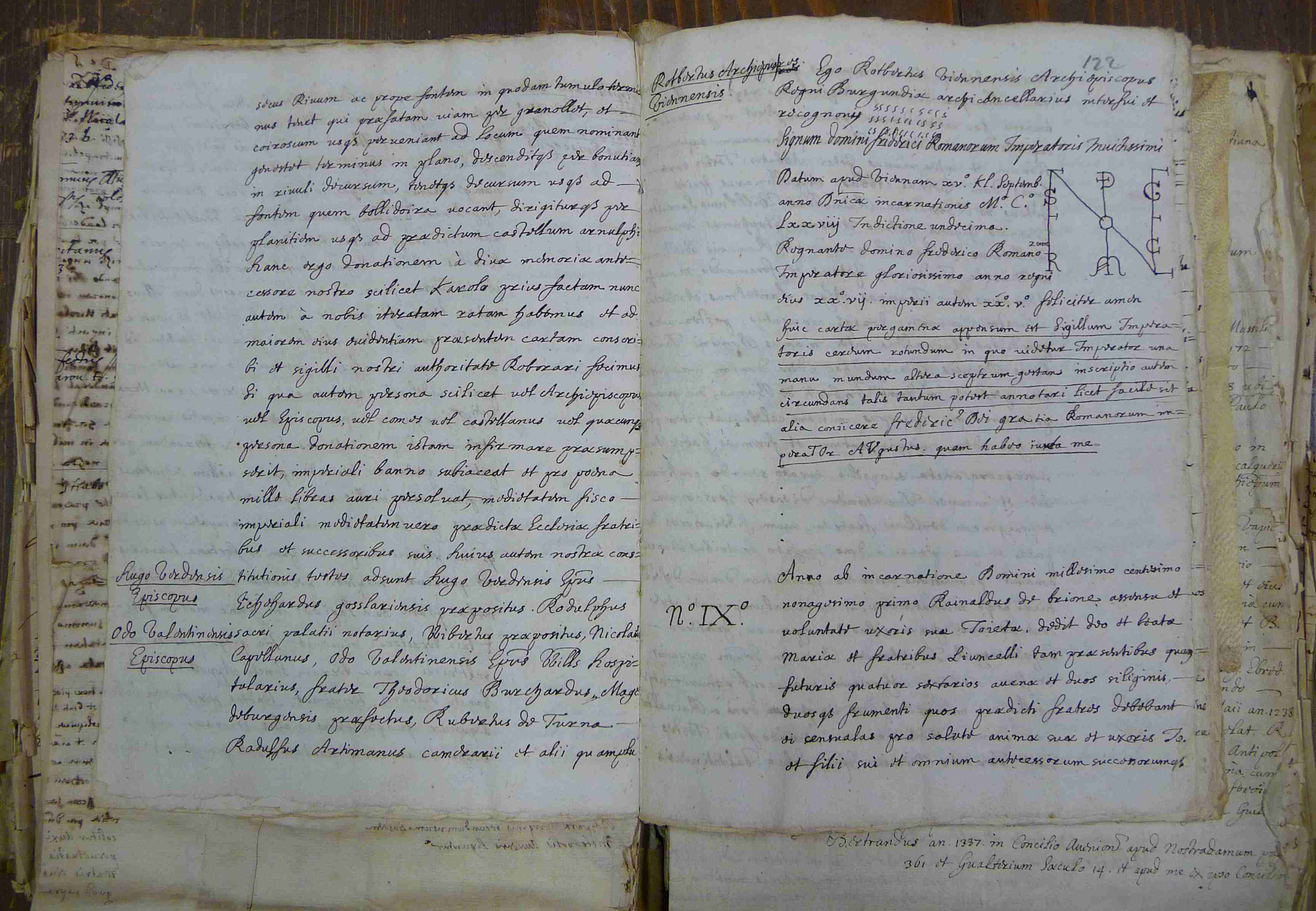

Die Copie figurée des 17. Jahrhunderts kennzeichnet das Chrismon als einfaches "C" (fol. 120v), und bildet ein im Text befindliches Zeichen - ein Schaft mit einem kurzen Mittelbalken (also ein Majuskel "E" ohne die beiden Balken oben und unten - , für die Art und Weise wie zwei (Grenz-)Steine befestigt seien (fol. 121r), und - ganz gross - das Monogramm (fol. 122r) ab. Eine weitere Besonderheit stellen drei Reihen von kleinen Wellenstrichen nach der Rekognitionszeile (fol. 122r) dar.

- Stil und Einordnung:

Urkundenspezifische Zeichen und der Kanzleinotar Burkhard

Die Editoren der MGH-Ausgabe (DD, F I, 3 [1985], S. 304f., Nr. 754) geben an, dass die Nachzeichnung kleiner Zierlinien darauf hinweise, dass der Notar Burkhard nicht nur für das Diktat, sondern auch für die Mundierung verantwortlich gewesen sei. Diese Angabe muss sich auf die drei Reihen von Wellenstrichen am Ende der Rekognitionszeile auf fol. 122r beziehen.

Ein Diplom für Salzburg (1178 Juni 14, Turin: Abb.) zeigt vergleichbare "Zierschnörkel" (so Heinrich Appelt in der Einleitung [MGH, DD F I, 5 (1990)], S. 84). Die graphischen Zeichen sind tatsächlich vorhanden, sie umgeben in diesem Diplom freilich, anders als in der kopialen Überlieferung, die wir hier behandeln, das Monogramm.

Appelt (MGH, DD F I, 5 [1990], S. 66-68) zählt in seiner Einleitung zur Diplomata-Edition alle Diplome - über 80 Stück - auf, die Burkhard in den Jahren 1174-1179 mundiert hat. Zu den Merkmalen des Diktats des Notars und zu den äusseren Merkmalen seiner Ausfertigungen siehe Herkenrath, S. 52-64, und Appelt (MGH, DD F I, 5 [1990], S. 46f.). - Zur spezifischen Form des Monogramms Kaiser Friedrich Barbarossas siehe Appelt, MGH, DD F I, 5 (1990), S. 85-87. Dass das zentrale "o" nicht vom Mittelschaft des Monogramms und dem Schrägschaft durchkreuzt wird, sondern diese unterbricht, ist ein weiterer Hinweis, dass die vorliegende Abschrift eine von Burkhard mundierte Urkunde wiedergibt.

- Rechtsrelevante Zeichen in Urkunden

Im Rahmen der sehr umfangreichen Grenzbeschreibung erreicht man eine öffentliche Strasse: "pervenit ad viam publicam, iuxta quam duo lapides in hunc modum fixi (hier folgt das oben beschriebene Zeichen) tria territoria dividunt." ([im Zuge der Grenzbegehung] gelangt man auf die öffentliche Strasse bei der zwei Steine, die so befestigt sind, drei Gebiete trennen.)

Die französische Übersetzung interpretiert diese Stelle anders, Codou geht von einem Zeichen auf den Steinen aus.

Wenn man der hier vorgeschlagenen Übersetzung folgt, dann könnten neben der Strasse (also gleichsam iuxta viam publicam) im Boden zwei Steine befestigt gewesen sein und zwar so: einerseits ein längerer Stein - bei Zeichen der vertikale Schaft - und mittig von diesem rechtwinkelig nach rechts ein zweiter kürzerer Stein - beim Zeichen der horizontale Mittelbalken. Das so gebildete Zeichen legt drei Gebiete fest, eines die Hälfte links einnehmend, die anderen beiden rechts je ein Viertel einnehmend.

Unabhängig davon ob die Interpretation so korrekt ist, sicher ist, dass das Zeichen, das der Schreiber des 17. Jahrhunderts in seine Abschrift einfügte, mit dem Rechtsinhalt, dem Grenzverlauf, zu tun hat und diesen - in welcher Form auch immer - bestimmt. - Das Zeichen ist also rechtskonstitutiv. So unscheinbar das graphische Element auch sein mag, es ist das erste mir bekannte Zeichen, das in einer Urkunde diese Funktion erfüllt.

- Rechtsrelevante Bildzeichen: spätere Beispiele

Vergleichbares ist erst aus dem Spätmittelalter bekannt. Zu nennen ist eine Verleihung von König Louis X, le Hutin, von Frankreich an die blinden Bettler von Bayeux (1315 Mai). Das ihnen zum Schutz dienende Zeichen ist abgebildet, das Bild unterstützt, wie bei den tausenden illuminierten Wappenbriefen, in die das verliehene Wappen eingemalt wurde, den Text. In seltenen Fällen, wird - so wie in dem hier besprochenen ersten Fall - das Bildzeichen gar nicht bechrieben, sondern bloss auf die Abbildung verwiesen.

Ob eine Urkunde von 1321 März 18 das verliehene Zeichen, eine Handelsmarke, auch abbildet, ist derzeit noch nicht erhoben worden.

Das nächste, hier vollinhaltlich relevantes Beispiel wurde 1341 Mai 5 in Gent ausgestellt: die ganz geschäftsmässige Urkunde zeigt eine Marke auf zu unrecht beschlagnahmten Waren (dort weitere Hinweise). Dass das graphische Zeichen für den Empfänger von entscheidender Bedeutung war, ist offensichtlich. - Zusammenfassung

Eine bloss kopial überlieferte Urkunde belegt, dass in offenbar ganz vereinzelten Fällen auch im Hochmittelalter bereits graphische Zeichen konkreten Rechtsinhalt einer Urkunde mitbestimmen könnten. Davon unabhängig sind jene urkundenspezifischen graphischen Zeichen (und individuelle graphische Zeichen, die Kanzleinotare verwenden), die sich zwar auf die Gattung "Urkunde" beziehen, den je individuellen Inhalt nicht verändern.

Die hier in einer Copie figurée vorliegende Urkunde ist in beiden Bereichen wichtig. - Martin Roland

||

1) Edition des lateinischen Textes ||

2) französische Übersetzung (siehe unten) ||

3) deutsche Übersetzung (siehe unten) ||

. ||

1) Lateinischer Text nach der kopialen Überlieferung: weitgehend nach MGH DD F I, Nr. 754. ||

||

(A1) In nomine sanctae et individuae trinitatis. Federicus Dei gratia Romanorum imperator augustus. ||

In examine superni iudicis equo iudicio singula decernentis non minus esse credimus corroborantis (meritum) (a) quam conferentis. ||

Igitur universis imperii nostri fidelibus tam futuris quam praesentibus notum esse volumus, qualiter nos divinae pietatis intuitu ecclesiolam sancti Apollinaris in Regensium partibus sitam in loco, qui dicitur Lacunus, sub imperialis tuitionis patrocinio suscepimus et universas possessiones suas atque iura, quibus vel impresentiarum gaudet vel imposterum quovis iusto adquisitionis titulo adipisci poterit, eidem ecclesiae denuo donamus et authoritate nostra confirmamus. ||

Hanc quidem ecclesiolam sanctus Karolus Romanorum imperator rex Francorum Deo sanctoque Appollinari egregio confessori cum tota mentis obtulit devotione cum universis appenditiis ad eandem ecclesiam pertinentibus, videlicet cum terris cultis et incultis nec non et pascuis ac palustribus, arboribus domitis et indomitis et omnia terminis subscriptis intercludentibus Vualdo antistite vivente et honestissime Valentinensem ecclesiam gubernante, in qua scilicet ecclesiola idem gloriosissimus confessor Appollinaris solitus erat hospitari, quotiens ipse sanctissimusque Maximus Regensis episcopus amicabili causa colloquii volebant convenire. ||

Ipse namque Maximus adhuc in carne vivens beatissimo Appollinari praedictae (b) ecclesiolae devote tribuerat. ||

Hac itaque causa rex immortalis memoriae Karolus inductus dignius duxit hoc illi munusculum ibi tribuere quam in alio loco maius dare. ||

Illius autem terrae hi sunt termini: ||

Ab oriente de vertice montis, qui vocatur Alpilla, usque in occidentem ad unam viam transversi (c) positam, de una autem parte videlicet septentrione in superiore cornu terra sancti Georgii, terminus in vertice montis supradicti atque via ab ipso monte procedens perferrandum (d) per petram pertusam descendensque in vallem Exeoutoris, in fine cuius vallis via, quae Secutiua dicitur, transiensque per locum à Marina nuncupatum ascendensque in planiciem per campum de Fortuna transiens ad Quercum Suspendii pervenit ad viam publicam, iuxta quam duo lapides in hunc modum fixi (e) tria territoria dividunt. Via quoque praedicta in subteriori cornu terram sancti Appollinaris (f) et sancti Hilarii terminat, tendens per fontem vallium, sequitur quoque ipsius vallis decursum usque ad viam transversi positam, sub quo fons de Rais secus rivum ac prope fontem in quodam tumulo terminus tenet, qui praefatam viam per Granollet et Coirosum usque perveniant ad locum, quem nominant Genestet, terminus in plano descenditque per Bonutiam in rivuli decursum tenetque decursum usque ad fontem, quem Bollidoira vocant, dirigiturque per planitiem usque ad praedictum castellum Arnulphi. ||

||

(A1) ||

||

(A1) ||

(A1) (A) ||

Nachzeichnung des schmucklosen, C-förmigen Chrismon. ||

(a) ||

Zwischen "coroborantis" und "quam" freier Raum für ein Wort, das der Kopist nicht lesen konnte. ||

(b) ||

Davor "spatia spiritualia" gestrichen. ||

(c) ||

In der Abschrift tranlusim. ||

(d) ||

Statt "perforandum"? ||

(e) ||

Hier folgt Nachzeichnung des Grenzzeichens. ||

(f) ||

In der Abschrift: "Appollinari". ||

(G1) ||

"Praefectus" in der Abschrift wohl irrig für "burchgravius". Burchard II. von Querfurt, auch Burggraf von Magdeburg, ist im Gefolge des Kaisers gut nachverfolgbar (vergleiche auch den entsprechenden Registereintrag zu der hier behandelten Stelle in der MGH-Edition. ||

(G2) ||

Hier folgen in der Abschrift drei Reihen von kleinen Wellenstrichen, deren Bedeutung unklar ist. ||

(G3) ||

Hier folgt in der Abschrift das nachgezeichnete Monogramm.||

(g) ||

Die Editoren bestimmen die Angaben zum Siegel bei der Abschrift als "SP. 2" = Sigillum pendens 2.

||

2) Französische Übersetzung (Yann Codou) ||

Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Frédéric par la grâce de Dieu empereur auguste des Romains. ||

Aux yeux du juge d'en haut qui examine chaque chose d'un jugement équitable, nous le croyons, [le mérite] de corroborer n'est pas moindre que celui de conférer. ||

Nous voulons donc que soit connu de tous les fidèles de notre empire, tant futurs que présents, comment nous, sous l'inspiration de la piété divine, nous avons reçu la petite église (ecclesiola) de Saint-Apollinaîre située dans les contrées de Riez au lieu dit Laus, sous le patronage de la protection impériale, et comment toutes ses possessions ainsi que ses droits, dont elle jouit à présent et dans l'avenir, quel que soit le titre d'acquisition par lequel elle aura pu les obtenir, nous les donnons de nouveau à cette même église et les affermissons de notre autorité. ||

Car cette petite église, saint Charles, empereur des Romains, roi des Francs, l'offrit avec une complète dévotion d'esprit à Dieu et à saint Apollinaire, le célèbre confesseur, avec toutes les dépendances appartenant à cette même église, à savoir les terres cultes et incultes, les pâturages et les marais, les arbres cultivés et non cultivés, et tout à l'intérieur des limites (terminis) décrites ci-dessous, du temps où le prélat Walde était en vie et gouvernait très honnêtement l'Église de Valence ; (c’est cette) petite église dans laquelle le même très glorieux confesseur Apollinaire avait coutume de se retirer chaque fois que lui et le très saint Maxime, évêque de Riez, voulaient se réunir pour on entretien amical. En effet ce Maxime, quand il était encore vivant dans la chair, avait dévotement donné au très bienheureux Apollinaire [ce qui relève] de la petite église susdite. ||

C'est ainsi que, convaincu par cette raison, le roi Charles d'immortelle mémoire estima qu'il était plus convenable de donner ce petit présent ici que d'en accorder un plus grand dans un autre lieu. ||

Seing du seigneur Frédéric, empereur très invincible des Romains. ||

Donné à Vienne, le 15 des calendes de septembre, l'année de l'incarnation du Seigneur 1178, indiction onze, sous le règne du seigneur Frédéric, très glorieux empereur des Romains, la 27e année de son règne, la 25e de son empire. Heureusement. Amen.

||

3) Deutsche Übersetzung (übersetzt aus dem Französischen mit www.DeepL.com/Translator [kostenlose Version] und bearbeitet von Andresa Rzihacek, Martin Roland und Renate Spreizer.||

Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Friedrich von Gottes Gnaden, erhabener Kaiser der Römer. ||

In den Augen des Richters von oben, der alles mit gerechtem Urteil entscheidet, glauben wir, dass [das Verdienst] der Bestätigung (corroborantis) nicht geringer ist als das der Übertragung (conferentis). ||

Daher möchten wir allen Getreuen unseres Reiches, sowohl den zukünftigen als auch den gegenwärtigen, bekannt machen, dass wir in Hinblick auf die göttliche Frömmigkeit (Pflichtgefühl gegen Gott) die kleine Kirche von Saint-Apollinaîre (ecclesiola sancti Apollinaris) im Gebiet von Riez (in Regensium partibus) an dem Ort, der Laus genannt wird (sitam in loco, qui dicitur Lacunus) unter die Schirmherrschaft des kaiserlichen Schutzes nehmen und dass wir ihr alle Besitzungen und Rechte, an denen sie sich jetzt erfreut oder die sie in Zukunft rechtmäßig erwerben kann, schenken und mit unserer Autorität bestätigen.||

Diese kleine Kirche schenkte der heilige Karl, Kaiser der Römer, König der Franken, Gott und dem ruhmreichen Bekenner, dem heiligen Apollinaris, mit völliger Hingabe des Geistes, zusammen mit allem Zubehör der Kirche, nämlich mit dem bebauten und unbebauten Land, den Weiden und Sümpfen, den kultivierten und wilden Bäumen, und einschließlich allem innerhalb der unten beschriebenen Grenzen, die zu Lebzeiten des Bischofs Waldus, der die Kirche von Valence sehr ehrenhaft regierte, bestimmt wurden. ||

In diese kleine Kirche zog sich nämlich derselbe ruhmreiche Bekenner Apollinaris immer dann zurück, wenn er und der allerheiligste Maximus, Bischof von Riez, sich zu einem freundschaftlichen Gespräch treffen wollten. Tatsächlich hatte dieser Maximus, als er noch leibhaftig lebte, dem allerheiligsten Apollinaris die oben erwähnte kleine Kirche fromm geschenkt. ||

Deswegen hielt es König Karl, ewigen Gedächtnisses, für angemessener, jenem dieses kleine Geschenk hier zu machen, als an einem anderen Ort ein größeres zu gewähren. ||

Dies sind die Grenzen jenes Landes: ||

Im Osten, vom Gipfel des Berges, der Alpilla heißt, bis in den Westen zu einer quer verlaufenden Straße, auf der einen Seite im Norden in einem oberen Bogen das Land des heiligen Georg, führt die Grenze auf dem Gipfel des genannten Berges und die Straße von diesem Berg durch einen durchbrochenen Felsen und weiter hinab in das Tal Executoris, an dessen Ende eine Straße, die Secutiva genannt wird, quert und durch einen Amarina genannten Ort hinauf und in eine Ebene durch das Feld de Fortuna und nach Quercum Suspendii und erreicht eine öffentliche Straße, bei der zwei in dieser Art angebrachte Steine drei Gebiete trennen. ||

Die genannte Straße begrenzt in einem unteren Bogen das Land des heiligen Apollinaris und des heiligen Hilarius, neigt sich zur Quelle der Täler und folgt auch dem Verlauf des Tales bis zu einer Kreuzung, wo die Quelle des Rais entlang eines Baches und nahe der Quelle auf einem Hügel die Grenze, die der genannten Straße durch Granollet und Coirosum folgt bis zu einem Ort, der Genestet heißt, bildet; die Grenze in der Ebene führt hinunter durch Bonutia zum Bach und hält sich an dessen Lauf bis zu einer Quelle, die Bollidoira heißt, und wendet sich durch die Ebene bis zum genannten castellum Arnulphi. ||

Wir bestätigen diese Schenkung, die von unserem Vorgänger Karl göttlichen Angedenkens zuerst gemacht wurde, und haben zu deren besserem Beweis diese Urkunde schreiben und durch die Autorität unseres Siegels bekräftigen lassen. ||

Sollte eine Person, sei es ein Erzbischof oder Bischof oder Graf oder Castellanus oder eine andere Person sich anmaßen, diese Schenkung zu entkräften, so soll sie dem kaiserlichen Bann verfallen und als Strafe tausend Pfund Gold zahlen, die Hälfte der kaiserlichen Kammer (fisco), die Hälfte den Brüdern und ihren Nachfolgern der oben genannten Kirche.||

Als Zeugen unserer Verfügung aber sind anwesend: Bischof Hugo von Verdun (Verdensis episcopus), Propst Ekehard von Goslar (Gosslariensis praepositus), der Kanzleinotar (sacri palatii notarius) Rudolf, Propst (praepositus) Wibert, Kaplan Nikolaus, (capellanus), Bischof Odo von Valence (Valentinensis episcopus), der Spitalsmeister (hospitalarius) Wilhelm, Bruder Dietrich (Theodoricus), Propst Burchard von Magdeburg (Magdeburgensis praefectus), Robert von Walldürn, die Kämmerer (camerarii) Rudolf, Hartmann und viele andere. ||

Ich, Robert, Erzbischof von Vienne, Erzkanzler des Königreichs Burgund, war anwesend und habe (die Urkunde) gebilligt. ||

Zeichen des Herrn Fridericus, des sehr unbesiegbaren Kaisers der Römer. ||

Gegeben in Vienne am 15. Tag vor den Kalenden des September, im Jahr der Inkarnation des Herrn 1178, in der 11. Indiktion, während der Herrschaft des Herrn Friedrich, des ruhmreichsten Kaisers der Römer, im 27. Jahr seiner Königsherrschaft, im 25. Jahr aber seiner Kaiserherrschaft; mit Segen, amen.

- MGH, DD, F I, 3 (1985), S. 304f., Nr. 754: https://www.dmgh.de/mgh_dd_f_i_3/index.htm#page/304

- Regesta imperii IV,2,3, n. 2477: http://www.regesta-imperii.de/id/1178-08-18_1_0_4_2_3_655_2427

- Jules Chevalier, L'abbaye de Saint-Tiers de Saou des Chanoines réguliers de Saint-Augustin au diocèse de Valence ou de Die, in: Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers 21 (1901), S. 57-74, S. 145-158, S. 199-214, zu der hier behandelten Urkunde beziehungsweise den besitzrechtlichen Veränderungen von 1210 und 1232 siehe S. 69-74 und S. 145-149.

- J.-M. Maurel, Histoire de Puimoisson et de sa commanderie, in: Annales des Basses-Alpes, nouvelle série: Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes 7 (1895/96), S. 23-54, 106-136, 187-232, 305-344, 394-430, 500-552, 566-635, zu Sainte-Apollinaire bzw. der hier behandelten Urkunde siehe S. 49-54, 109-117, 133f., 189-193, 199-203, 327f.

- Thirion, Construction, 1956, S. 108-118, zur Urkunde S. 108f. (Volltitel auf Zotero): http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/n/1956/Pages/PH-1956-HS_11.aspx

- Herkenrath, Reichskanzlei 1174-1180, 1977, S. 180f. (Volltitel auf Zotero).

- Jacques Thirion, À propos des découvertes de Puimoisson: Quelques exemples de la diversité des églises des ordres militaire, in: La sauvegarde de l'art français (1987) , S. 5-30, zur Urkunde S. 5f.: https://www.sauvegardeartfrancais.fr/wp/wp-content/uploads/puimoisson-c3.pdf.

- Codou, Confins, 2008, S. 195-212, zur Urkunde S. 202-, die Urkunde ediert und übersetzt S. 208-211. (Volltitel auf Zotero): https://books.google.at/books?id=yC4SCwAAQBAJ=PA195.

Comment

Nach der Abschrift des Textes, die die graphischen Zeichen der Vorlage mitüberliefert, wird auf fol. 122r von Carpentras, Bibliothèque municipale (Bibliothèque l'Inguimbertine), Ms. 514, über die Vorlage berichtet: "Huic carta pergamena apponsum est sigillum imperatoris cereum rotundum". Es handelt sich also um eine Pergamenturkunde mit anhangendem Siegel, eine vergleichsweise neue Form der Besiegelung. Die Editoren der MGH können auf Grund der detaillierten Angaben sogar den Stempel bestimmen: "SP. 2" = das kaiserliche Wachssiegel (vgl. Appelt, Einleitung [MGH, DD F I, 5 (1990)], S. 88).

Die Kirche Saint-Apollinaire liegt drei Kilometer östlich von Puimoisson: https://www.google.com/maps/place/43%C2%B051'29.9%22N+6%C2%B009'33.8%22E/@43.8607698,6.1570586,935m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.8583!4d6.1594?hl=de (am Weg "La chapelle"). Für ein Luftbild vergleiche https://pl-pl.facebook.com/AeroProvence/photos/a.10153723296458982/10153723297443982/?type=3.

Die Kirche Saint-Apollinaire gehörte zur Diözese von Valence, lag aber im Diözesangebiet von Riez (vgl. Codou, Confins, 2008, S. 202f.). In der Urkunde wird diese Anomalie mit dem freundschaftlichen und wiederholten (historisch aber unmöglichen) Zusammentreffen von Maximus, Bischof von Riez (434-460: siehe https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Riez), mit dem hl. Apollinarius, Bischof von Valence (453-520: https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollinaire_de_Valence), an diesem Ort begründet.

Codou, Confins, 2008, S. 209, kann folgende Orte identifizieren: "terra sancti Georgii" (siehe unten); Mérines (Marina); Saint-Hilaire (siehe unten); Grenouillet (Granollet) und En Couiro (Coirosum), beides offenbar in/bei Puimoisson, ersteres ein Haus an der Route de Moustriers drei Kilometer südöstlich von Puimoisson.

Folgende Orte kann Codou nicht identifizieren: Alpille (Alpilla); Vallée de l'exécuteur (in vallem Executoris); via, quae Secutiva dicitus; Champ de Fortune (per campum de Fortuna); Chêne du Pendu (quercum suspendii); Genestet; Bollidoira.

Bonnusse (per Bonutiam in rivuli decursum) und die geographische Bezeichnung "Plaine de Bonnusse" im Gemendegebiet Roumoules, knapp drei Kilometer südöstlich von Saint-Apolinaire und ebensoweit östlich von Grenouillet, stehen wohl in einer (derzeit noch unklaren) Beziehung .

Die ganz am Anfang getroffene Bestimmung der Lage von Sainte-Apollinaire "sitam in loco, qui dicitur Lacunus" (au lieu dit Laus) wird von Cadou nicht weiter thematisiert. Maurel, S. 54, kennt Bezeichnung "Lacunus / Laus), die bis ins 15. Jahrhunderts üblich gewesen sei. S. 114 identifiziert er die Bezeichnung "vallée du Laus" mit dem dann üblichen Vallon (oder Ravin) "dit de Balène", für den Bereich, den Saint-Apollinaire und Poimoisson verbindet, S. 203f. benent er Urkunden, die den Ort 1235 bzw. 1239 sogar "Vallée de Saint-Apollinaire" benennt (und öfter).

Maurel, S. 111, benennt auch eine Befestigung, die sich im noch heute gebräuchlichen Namen "Coulet de Castillon" spiegele (wohl "Plaine de Castillon" drei Kilometer östlich von Saint-Apolinaire), womit ein Ansatzpunkt für das in der Urkunde genannte "castellum Arnulphi" gefunden sein könnte. Codou schlägt vor, die nicht identifizierten Toponyme "Alpilla" und "castellum Arnulphi", die am Beginn bzw. eines Rundganges liegen könnten, gleichzusetzen. Da in Puimoisson (zumindest ab dem 13. Jahrhundert) ein befestigter Platz nachgewiesen ist, wäre zu überlegen, diesen Ort als Ausgangspunkt der Wegbeschreibung anzunehmen. (Einen weiteren festen Ort gab es in Saint-Jurs.)

Die "Via publica", an der auch die Steine, die das hier abgebildete Zeichen bilden, sich befinden, identifiziert Codou mit der Strasse von Riez nach Estoublon. Wenn dies stimmt, könnte die Wegkreuzung, an der der die Steine befestigt waren, in Puimoisson vermutet werden, denn dort zweigt der Weg nach Saint-Apollinaire von der genannten Hauptstrasse ab. Maurel, S. 48, kennt als Bezeichnung für diese Strasse "Via Salinaria", was man mit dem in der vorliegenden Urkunde vorkommenden "via, quae Secutiva" dicitur" zusammengebracht werden könnte.

Die Steine markieren den Punkt an dem drei Grundherrschaften zusammentreffen: jene von Saint-Apolinaire, die "terra sancti Georgii", die Codou mit der Kirche Saint-Georges in der Nachbargemeinde Saint-Jurs identifizieren kann. Die dritte Grundherrschaft, "terra sancti Hilarii" kann mit der erstmals 1152 nachweisbaren, in Puimoisson am Gipfel des Montée du Pasquier gelegenen, heute nicht mehr erhaltenen Kirche identifiziert werden.

Zum Erzkanzler für das Königreich Burgund, Erzbischof Stephan von Vienne, siehe Appelt, MGH, DD F I, 5 (1990), S. 15f. Die Formulierung des Rekognitionsvermerks ("interfui et recognovi") legt nach Appelt die persönliche Anwesenheit des Erzbischofs beim Beurkundungsvorgang nahe.

Die hier ausführlich behandelte Urkunde ist - ganz unüblich für die Datenbank "Illuminierte Urkunden" - nicht im Original erhalten, sondern in einem Band des 17. Jahrhunderts: Carpentras, Bibliothèque l'Inguimbertine, Ms. 513 und 514.

Die Handschriften der Bibliothek sind gut erschlossen: vergleiche unter anderem Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements, Band 34-36 und 58: https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/005FRCGMBPF-840316101-01b, konkret im zweiten Teil von Band 34: https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/005FRCGMBPF-840316101-01b.

Ms. 514 bildet mit Ms. 513 ein Paar: Probationes et indicatio probationum seu actorum ad firmandam ecclesiae gallicanae historiam, das gemäss des Kataloges von Polycarpe de la Rivière verfasst wurden: Beschreibung des vielfältigen Inhalts der beiden Bände (zumeist "extraites des diverses archives de la région") online verfügbar: https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004D36B10122.

Die hier interessierende Urkundenabschrift ist Nr. 8 des Abschnits Ms. 514, foll. 115r-149r (https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004D36B10217), Urkundenabschriften, die von 1 bis 32 durchgezählt sind. Für fol. 120 wird (doch nicht ganz korrekt) vermerkt: "Concessio sive potius confirmatio jurium ecclesiae Sancti Apollinaris, in Regensium partibus sitae, per Fridericum II imperatorem, ante illum facta per Carolum magnum cum Frederici imperatoris bulla cerea... Datum apud Viennam, XVo kalend. septembris, anno dominicae incarnationis MCo XXVIII, indictione undecim" (https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004D36B10223).

Die beiden zusammengehörigen Bände wurden von Polycarpe de la Valiere angelegt. Dabei handelt es sich nicht um einen Namen im hinläufigen Sinn, sondern um ein Pseudonym eines Kartäusers, der um 1585/86 geboren sein muss, 1608 in der Grand-Chartreuse eintrat und um 1639 verstarb. Der Wikipedia-Artikel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarpe_de_la_Rivi%C3%A8re) charakterisiert ihn unter anderem als "historien et érudit" und attestiert ihm gleichzeitig eine "Imagination fertile". Er machte um seine Herkunft, um sich im allgemeinen offenbar ganz bewusst ein Geheimnis, sein Verschwinden 1639 passt dann in dieses Bild.

Seine frühen Werke sind mysischen Inhalts, erst ab ca. 1630, Dom Polycarpe wird Prior in Notre-Dame à Bonpas bei Avignon, wendet es sich der Geschichte zu.

Ein Lebensbild "Dom Polycarpe de la Rivière. Énimatique prieur de Sainte-Croix-en-Jarez" verfasste Patrick Berlier 2011: http://regardsdupilat.free.fr/polycarpe.html. Veraltet aber deutlich neutraler: G(ustave) Bayle, Dom Polycarpe de la Rivière, in: Mémoires de l'Académie de Vaucluse 7 (1888) S. 299-320, und E(ugène) Duprat, als Teil seiner "Les Origines de l'Église d'Avignon": in: 2. Reihe, Band 9 (1909), S. 134-144 (S. 134-137 zu den beiden Bänden in Carpentras).

- Frankreich

- Type: Region

- HRR

- Type: Region

- Vienne

- Kaiser Friedrich [I.]

- Illuminated Charters: Niveaus:

- N3: Monogram

- N1: historiated

- N1: drawn

- N3: Chrismon

- N3: Other signs of authentication

Illuminierte Urkunden 1178-08-18_kopial, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1178-08-18_kopial/charter>, accessed 2025-04-28+02:00

The Charter already exists in the choosen Collection

Please wait copying Charter, dialog will close at success