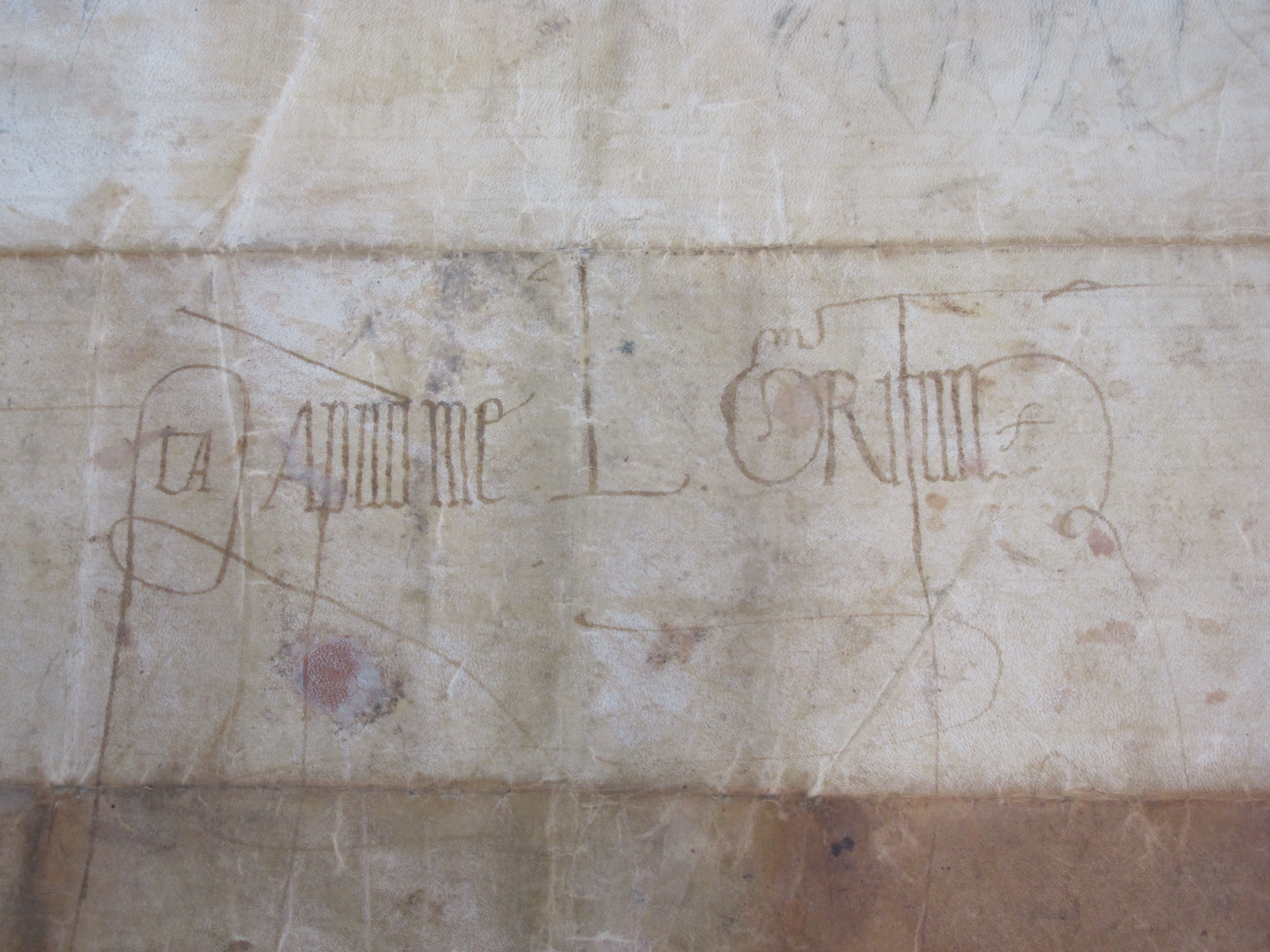

Charter: Illuminierte Urkunden 1477-01-16_Rouen

Signature: 1477-01-16_Rouen

Add bookmark

1477-01-16 (Neuer

Stil), Rom

Papst Sixtus

IV. verleiht eingedenk dessen, dass

Guillaume d’Estouteville, Kardinalbischof von Ostia und zugleich Erzbischof

von Rouen, der Kirche von Rouen das auf ein Wunder bei Santa Maria Maggiore

in Rom zurückgehende Fest Maria Schnee am 5. August zu feiern geboten hat,

auf eigenes Betreiben allen Besuchern des genannten Festes in Rouen einen

Ablass von 200 Jahren.Otfried Krafft

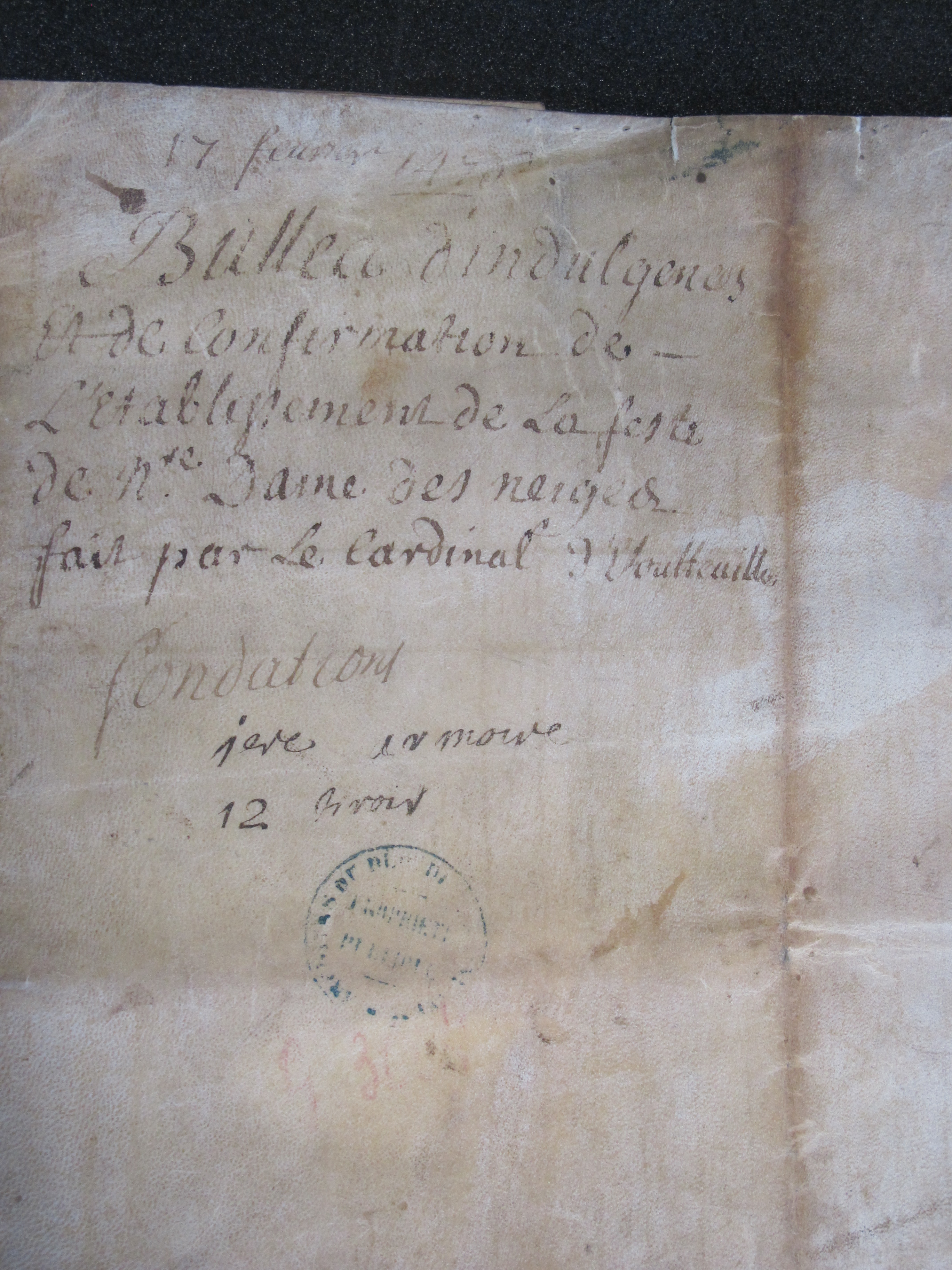

Bulle du pape Sixte IV, accordant une indulgence à ceux qui assisteraient à la fête de Notre-Dame-des-Neiges, établie en l’église de Rouen par le cardinal d’Estouteville, ou visiteraient cette église, le jour de la célébration de cette fête.

(nach Inventaire-Sommaire)

Current repository:

Rouen, Archives départementales de la Seine-Maritime, G 3604

Bleibulle

Material: Pergament

Dimensions: 42 x 70 cm

- Materielle Beschreibung:

Auf Grundlage kanzleitypischer Litterae cum filo serico und der formal auf diesen aufbauenden Bullen im engeren Sinn gestaltet: Papstname in Zierschrift mit Lombarden, Rest der ersten Zeile in Elongata-artiger Zierschrift, Initiale S(ixtus) mit Aussparungen gestaltet. Zusätzlich Fadenranken im ganzen Bereich der Zierzeile und darüber und historisierter Dekor in feiner Federzeichnung in den Binnenfeldern der S-Initiale: - Die Aussparungen im Buchstabenkörper zeigen vor

allem Fruchtkolben-Motive, die so auch im graphischen Dekor

auftauchen.

Im oberen Binnenfeld ist die Halbfigur einer Madonna mit Kind dargestellt, auf Wolken und von vier Putti umgeben. Mit ihrer rechten Hand streut die Madonna „Schnee“, der im unteren Binnenfeld den Grundriss einer Kirche mit drei Apsiden geformt hat. Papst Liberius steht auf dem Schnee und bearbeitet diesen mit einer Feldhacke (Feldhaue). Der Papst ist von einem Kreuzträger (rechts) und drei Figuren hinter ihm begleitet, das Paar hinter dem Papst kann wohl mit den "Stiftern" der späteren Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, dem römischen Patrizier Johannes und seiner Frau, identifiziert werden. - Stil und Einordnung:

Guillaume d'Estouteville und der historische Kontext

Der aus der Normandie stammende jüngere Sohn einer Familie der Hocharistokratie machte kirchliche Karriere. Nach diversen Kanonikaten und Bistümern in Frankreich wurde er 1439 Kardinal und 1443 (als Nachfolger von Kardinal Niccolò Albergati) Erzpriester der auf dem Esquilin gelegenen "Basilica Liberiana" (Santa Maria Maggiore). 1453 wird er Erzbischof von Rouen. Neben seiner zentralen Rolle an der Kurie übte er sowohl sein Amt an der Marienbasilika in Rom als auch jenes in Rouen bis zu seinem Tod 1483 aus (für einen Überblick siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_d%27Estouteville.

1454 April 2 erwirkte Guillaume d'Estouteville von Papst Nikolaus V., dass in der ganzen Diözese Rouen das Fest "Notre-Dame-des-Neiges" gefeiert werden dürfe (vgl. hier und Rouen, AD, G 1153: Link). Damit verbinden sich die beiden hier relevanten Elemente (Rouen und das Fest zum Schneewunder) zum ersten Mal.

Guillaume d'Estouteville stiftete 1466/67 "sept ystores de Nôtre-Dame-des-Neiges", wie Meredith J. Gill, Death and the Cardinal: The Two Bodies of Guillaume d'Estouteville, in: Renaissance Quarterly 54 (2001), S. 347-388, bes. S. 367 berichtet (vgl. dazu Rouen, AD, G 52: Link). Sie deutet das Objekt als Altartafeln oder Tapisserien. Zur Einführung des Festes in Rouen vgl. Catherine Vincent, Les infléchissements du culte des saints à Rouen du XIIIe au XVe siècle, in: Pierre Bouet, Francois Neveux (Hgg.), Les saints dans la Normandie médiévale, Colloque de Cerisy-la-Salle, (26-29 septembre 1996), Caen 2000, S. 163. - Über das Aussehen eines weiteren Ablasses, den Sixtus IV. für dieses Fest gewährte (1476 Februar 17; nach dem Archivinventar, S. 224 [G 3893]) ist derzeit nichts bekannt.

- Das Fest 'Sancta Maria ad nives"

Am 5. August wird der Weihe von Santa Maria Maggiore gedacht, die (der Legende nach) 358 erfolgt sein soll. Diese berichtet von einem kinderlosen Paar, der Patrizier Johannes und seine Frau, die träumten der Kinderwunsch werde in Erfüllung gehen, wenn sie der Gottesmutter an dem Platz, an dem am nächsten Morgen Schnee liegen werde, eine Kirche errichten würden. Das Paar und Papst Liberius (352-366), der denselben Traum gehabt hatte, trafen zusammen und begaben sich auf den Gipfel des schneebedeckten Esquilinhügels. - Das Weihefest der Basilika wird ab

dem 13. Jahrhundert mit einem Schneewunder verbunden (erstmals

wohl 1222 - Hubach, S. 140 (Anm. 34): Domino Honorius papa precepit

celebrari festum Nivis B. Marie. In quo festo huiusmodi officium

agendum statuit [sic - zitiert nach Hubach), die Legende (BHL

5403) ist ab der Mitte des 13. Jahrhunderts bei Bartolomeo da Trento (Bartholomaeus

Tridentinus) nachweisbar: Paolo De Angelis,

Basilicae S. Mariae Maioris de Urbe a Liberio Papa I usque ad

Paulum V Pont. Max. descriptio et delineatio, Rom 1621, S. 19-21; Victor Saxer, Sainte-Marie-Majeure. Une

basilisque de Rome dans l'histoire de la ville et de son égilise

(Ve-XIIIe siècle), Rom 2001, S. 550–559

[§ 128-207] (Überlieferung und Edition - zur

Einordnung siehe ebenda, § 78-115) - vgl. auch Ermore Paoli,

Bartolomeo da Trento, Liber epilogorum in gesta sanctorum,

Florenz 2001, S. 238.

Ziel der Bemühungen war es offenbar, dass man das Alter der Basilika erhöhen wollte (die nach den bisherigen Quellen erst ab 422-432 nachweisbar war), um so deren Ansehen zu steigern (vgl. Van Os, S. 1-13). - Ikonographie

An der Fassade von Santa Maria Maggiore befinden sich vier Mosaikfelder (heute verdeckt und verändert erhalten), die die Geschichte des Schneewunders erzählen und die wohl nach der Rückkehr der Familie Colonna nach Rom 1306 entstanden (Van Os, S. 4; Donkin, S. 239 mit Fig. 1a und Fig. 1b) - ob dafür der beim zentralen thronenden Christus sich nennende Filippo Rusuti verantwortlich zeichnet, ist auch aus stilistischen Gründen zu hinterfragen (die Argumente zusammengefasst von Donkin, S. 234f.).

Nur indirekt hier relevant sind vereinzelte Darstellungen in der Buchmalerei des 14. Jahrhunderts: Van Os und Hubach, S. 146, nennen etwa ein Antiphonar im Museo della Collegiata di San Lorenzo (Cor. B., fol. 159r und Abb. 55) in Montevarchi, wo ein Helfer vor dem Papst mit einer Schaufel im Schnee agiert. Ausserhalb Roms ist weiters auf ein Glasfenster in Orsanmichele in Florenz zu verweisen (um 1380/90: Hubach, S. 166f. und Abb. 76 [mit weiteren Beispielen]), wo neben der Tatsache, dass Maria (als Halbfigur) alleine in der Gloriole agiert auch auf die Tatsache hinzuweisen ist, dass hier eine rechts stehende Figurengruppe erscheint, so wie sie von De Angelis (siehe oben) 1621 wiedergegeben wird (Tafel nach S. 62). Eine signifikant andere Fassung überliefert eine zeitnahe Kreidezeichnung in Edinburgh (National Galleries of Scotland, D1051: Hubach, Abb. 68).

Enge ikonographische Parallelen der Darstellung auf der Urkunde ergeben sich zum vierten Fassadenmosaik und der Rückseite der Himmelfahrtstafel des Masolino (Neapel, Museo Nazionale di Capodimonte: Link), ehemals Teil des von Papst Martin V. Colonna gestifteten (Haupt-[?])Altars von Santa Maria Maggiore (um 1425/30). Dort findet sich oben ein Medaillon mit Maria und (dem hier freilich erwachsenen) Jesus, die Schnee auf die darunter zu sehende Szene mit dem Papst mit Feldhacke im als Grundriss angeordneten Schnee fallen lassen.

Die erste ikonographische Verbindung zu Kardinal d'Estouteville bildet ein Relief des Mino da Fiesole, das 1459/61 für das Ziborium der Kirche geschaffen wurde und sich auch heute noch, an anderer Stelle, in Santa Maria Maggiore befindet (Hubach, S. 174-177 und Abb. 83) belegt die unter anderem von van Os, S. 15f. vorgeschlagene These, die Gesichtszüge des Kardinals seien für jene des Patriziers Johannes verwendet worden, wie der Vergleich mit Minos Büste d'Estoutevilles im Metropolitan Museum in New York belegt. (Link) - Chronologisch folgt nun 1471/1473 (Datierung nach https://www.museodellacattedrale.it/antifonario-l/) eine historisierte Initiale in einem Antiphonar aus dem Sieneser Kloster Monte Oliveto Maggiore (Chiusi, Kathedrale, Cor. L, fol. 127r: Hubach, S. 149 und Abb. 61), in deren "S"-Initiale oben Maria als Halbfigur mit dem Jesuskind am Arm Schnee streuend zu sehen ist und unten bloss der weisse Grundriss, sowie 1476 datierte Fresken in der Cappella di Madonna delle Nevi in Campagnatico, die vor allem die hervorgehobene Rolle des Kreuzträgers mit der Urkunde gemeinsam haben. Dass neben diesem in Campagnatico ein Kardinal abgebildet ist, der auf den Grundriss in Schnee weist, könnte auf d’Estouteville gedeutet werden.

- Zusammenfassend, die Ikonographie der

Initiale der hier behandelten Urkunde verwendet bekannte, vor

allem in Santa Maria Maggiore anzutreffende Vorbilder, gestaltet

diese jedoch erstaunlich kreativ um. Die Halbfigur Mariens mit

dem Jesuskind in einem Medaillon greift etwa auf eine andere

Szene Rusutis zurück. Das Stifterpaar und der Kreuzträger, die

neben dem Papst das Hauptpersonal des unteren Binnenfeldes

bilden, kommen am ähnlichsten bei Masolino vor.

Der Ursprung der Bildfindung darf also in Santa Maria Maggiore selbst vermutet werden. - Sinibaldus de Spada

Zur über 35 Jahre andauernden Karriere des Skriptors innerhalb der päpstlichen Kanzlei siehe unten. Frenz publiziert einen Skriptorenvermerk, der jenem der hier besprochenen Urkunde in Schrift und den Dekorelementen geschwisterlich entspricht (Link), gibt aber nicht an, aus welcher Urkunde dieses Detailphoto stammt. Ein weiterer ebenfalls sehr ähnlicher Skriptorenvermerk ist aus der prunkvollen Urkunde von 1466 Jänner 30 bekannt. - Der Dekor ist zwar in beiden Stücken überreich und historisiert, das durch die Urkundenart bedingte Layout weicht jedoch ab. Während 1466 beim graphischen Dekor sowohl im Binnenfels als auch beim Besatz und bei der hinter und über die Schrift geblendetem Dekor noch Formen dominieren, die dem "klassischen" Formkanon entsprechen, ist der Dekor der hier behandelten Urkunde deutlich weiterentwickelt. Parallelen ergeben sich am ehesten beim Dekor des Zwickels rechts unterhalb des Binnenfeldes des "P", der bei der Urkunde von 1466 schon auf die Formen des späteren Stückes vorausweisen. Diese „modernen“ Formen treten jedoch keineswegs erst 1477 auf. Vorläufer finden sich zum Beispiel 1438 November 6 bei der ersten Bulle im engeren Sinn mit historisiertem Dekor. Aus dem Dekor kann eine Handgleichheit der mit „S. de Spada“ bezeichneten Urkunden weder begründet noch zurückgewiesen werden. Otfried Krafft (siehe "Diplomatischer Kommentar") geht grundsätzlich davon aus, dass in dieser Zeit Dekor und Schrift päpstlicher Urkunden von verschiedenen Händen stammen.

- Zu weiteren historisierten Papsturkunden siehe den entsprechenden Glossareintrag.

- Erstmals wird 1438 November 6 eine Bulle im engeren Sinn, die

also denselben Vorgaben der Kanzlei zu gehorchen hat, wie die

hier behandelte Urkunde, mit historisierten Motiven

ausgestattet. Wie schon bei den Beispielen aus der Kanzlei

Martins V. wird ein Teil der Initiale, hier der Mittelbalken des

"E" gegenständlich verfremdet, hier wird er durch zwei gekreuzte

Schlüssel ersetzt. Was aber ebenso wichtig ist, ist, dass auch

der ornamentale Dekor der Schrift der ersten Zeile und darüber

schon Motive zeigt, die durchaus als Vorläufer für die

Gestaltung der hier behandelten Urkunde von 1477 sein könnten.

Figürlicher Dekor im eigentlichen Sinn ist, nach heutigem Kenntnisstand, erstmals 1450 Mai 24 zu beobachten, wie Otfried Krafft festgestellt hat. Bei der Kanonikationsurkunde für Bernhardin von Siena wird der neue Heilige und zwei Engel im Binnenfeld dargestellt. Eine Zweitausfertigung (Link) zeigt das von zwei Engeln getragene, für den Heiligen Charakteristische IHS-Medaillon, darüber eine Büste Gottvaters und darunter das päpstliche Wappen.

Eine Littera cum (filo) serico aus dem Jahr 1466, die von demselben Skriptor wie die vorliegende Urkunde mundiert wurde, wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt behandelt. Das unmittelbarste Vergleichsbeispiel stellt die als Bulle in engeren Sinn ausgestellte Urkunde Papst Sixtus' IV. dar, mit der die Reliquien der hl. Nabore, Felice und Materno transferiert werden dürfen (siehe bei 1472 März 15). Dieselbe Urkundenart, der geringe zeitliche Abstand und der Dekor in den Binnenfeldern des "S" - hier freilich bloss heraldisch - aber vor allem die Qualität der Zeichnung sind zu nennen (dort zwei weitere Beispiele von 1475 Mai 1 und 1477 September 19 genannt).

Die Reihe soll mit einer einfachen Kopie eines Ablasses für die Geissler von Bergamo von 1481 Juni 2 abgeschlossen werden, die formal deutlich abweicht und bei der die Federzeichnung eines thronenden Papst über die Initiale "S" geblendet wird.

Die durch die Urkunden Sixtus' IV. begonnene Tradition wird von Innocenz VIII. (siehe bei 1484 November 2) und Julius' II. (siehe bei 1503 November 26 und 1508 Februar 8) fortgesetzt. - Ein eigenes Kapitel sind gedruckte Papsturkunden (vor allem im Zusammenhang mit Ablass-(Kampagnen); siehe als bisher ältestes Beispiel mit historisiertem Dekor 1480 März 3 [nicht vor]). Der hier gebotene Materialüberblick gibt kaum mehr als beliebige Zufallsfunde wieder, denn die Ausarbeitung des Dekors von Papsturkunden ab der Mitte des 15. Jahrhunderts hat noch gar nicht begonnen.

- Der hier gebotene Materialüberblick gibt kaum mehr als beliebige Zufallsfunde wieder, denn die Ausarbeitung des Dekors von Papsturkunden ab der Mitte des 15. Jahrhunderts hat noch gar nicht begonnen. Dass aber narrative Bilderzählung, so wie sie im vorliegenden Fall zu beobachten ist, zu den ganz grossen Ausnahmen gehört, darf doch als sicher gelten.

- Von der Urkunde hat sich eine Zweitausfertigung erhalten (LINK), die als weitgehende schmuckloses "Alltagsexemplar" zu werten ist.

- Martin Roland

Mentions:

- Wir danken Frau Archivdirektorin Marie Blaise-Groult von den Archives départementales de la Seine-Maritime in Rouen für die vielfältige Unterstützung.

- Inventaire-Sommaire des Archives Departementales antérieures a 1790: Seine-inférieure: Archives ecclésiastques, Série G (Nos 3173-4820), Paris 1881, S. 123: https://francearchives.fr/en/file/881f88c66b0d9d2d41e5274c43a7744d63113533/FRAD076_IR_G_Inventaire_sommaire_T3.pdf

- Les princes de Monaco en Normandie. Des Estouteville aux Grimaldi, seigneurs de Valmont, Rouen 2019.

- https://twitter.com/archives76/status/1189074387476959232?lang=ar (Tweet des Archivs)

- Zur Definition der "Bulle im engeren Sinn" als spezifischer Form einer Papsturkunde vgl. Frenz, Papsturkunden, 2018, S. 23f. (§ 24). (Volltitel auf Zotero)

- Zur Ikonographie (ohne Erwähnung der Urkunde):

Hendrik Willem van Os, Schnee in Siena, in: Nederlands Kunsthistorisch Jaerboek 19 (1968), S. 1-50 (vgl. https://www.jstor.org/stable/pdf/24705878.pdf (derzeit nicht frei zugänglich). - Hanns Hubach, Matthias Grünewald, Der Aschaffenburger Maria-Schnee-Altar. Geschichte - Rekonstruktion - Ikonographie mit einem Exkurs zur Geschichte der Maria Schnee-Legende, ihrer Verbreitung und Illustrationen, Mainz 1996, S. 139-145 (zur Legende), S. 145-198 (zur Ikonographie): https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/hubach1996/0007

- Lucy Donkin, Sta. Maria Maggiore and the Depiction of Holy Ground Plans in Late Medieval Italy, in: Gesta 57 (2018), S. 225-255: https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/698843 bzw. https://doi.org/10.1086/698843 (mit Farbbildern)

- Zu den Mosaiken in Santa Maria maggiore: https://www.aboutartonline.com/5-agosto-358-fondazione-di-santa-maria-maggiore-il-sogno-della-neve-di-papa-liberio-e-del-patrizio-giovanni/ (mit Illustrationen)

- Martin Roland, Zwei Fragen und fast keine Antworten: https://cartafranca.hypotheses.org/895 (Juli 2022). (Volltitel auf Zotero)

- Martin Roland, Wenn in Papsturkunden Schnee fällt. Bemerkungen zu einer illuminierten Ablassbulle Papst Sixtus' IV. für Rouen, in: De interpretandorum fontium arte. Über die Kunst der Quelleninterpretation. Festschrift für Winfried Stelzer zum 80. Geburtstag, herausgegeben von Karel Hruza und Roman Zehetmayer, St. Pölten 2022, S 285–300. (Volltitel auf Zotero): https://manuscripta.at/Ma-zu-Bu/IllUrk/Roland-Martin_Wenn-in-Papsturkunden-Schnee-faellt_2022.pdf

Comment

Scriptor: S. de SpadaFrenz, Conspectus (https://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/fakultaeten/phil/lehrstuehle/frenz/RORC/littera_S.pdf), kann Sinibaldus de Spada (Espada) von 1446 bis 1482 als Skriptor nachweisen (Als Rescribendar 1454, 1470 und 1480, als Computator 1448 und 1463 und als Abbreviator [de parco minore] 1479).

In der Sammlung "Illuminierte Urkunden" kommt er bei folgendem Stück vor: 1466 Jänner 30.

.

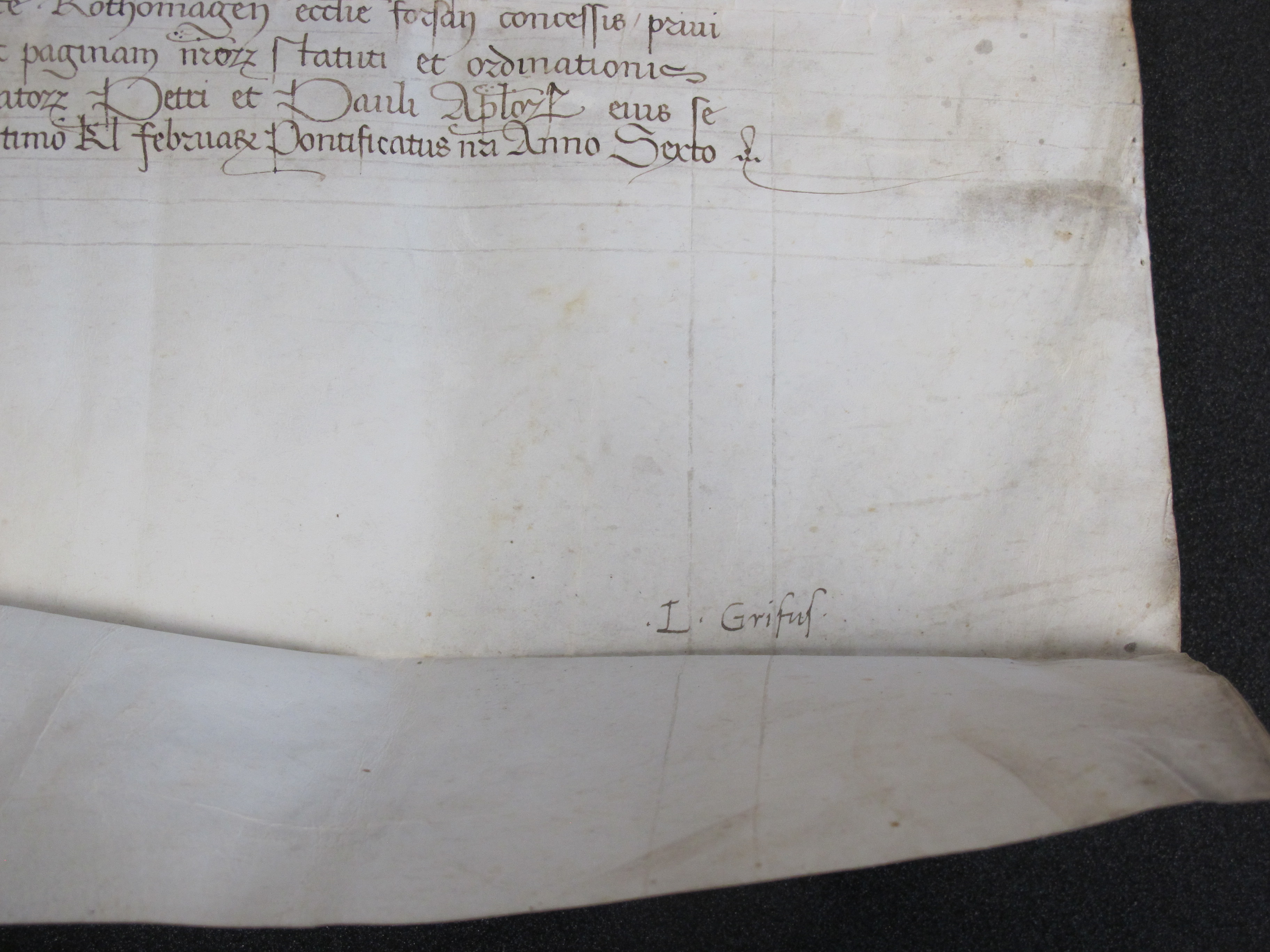

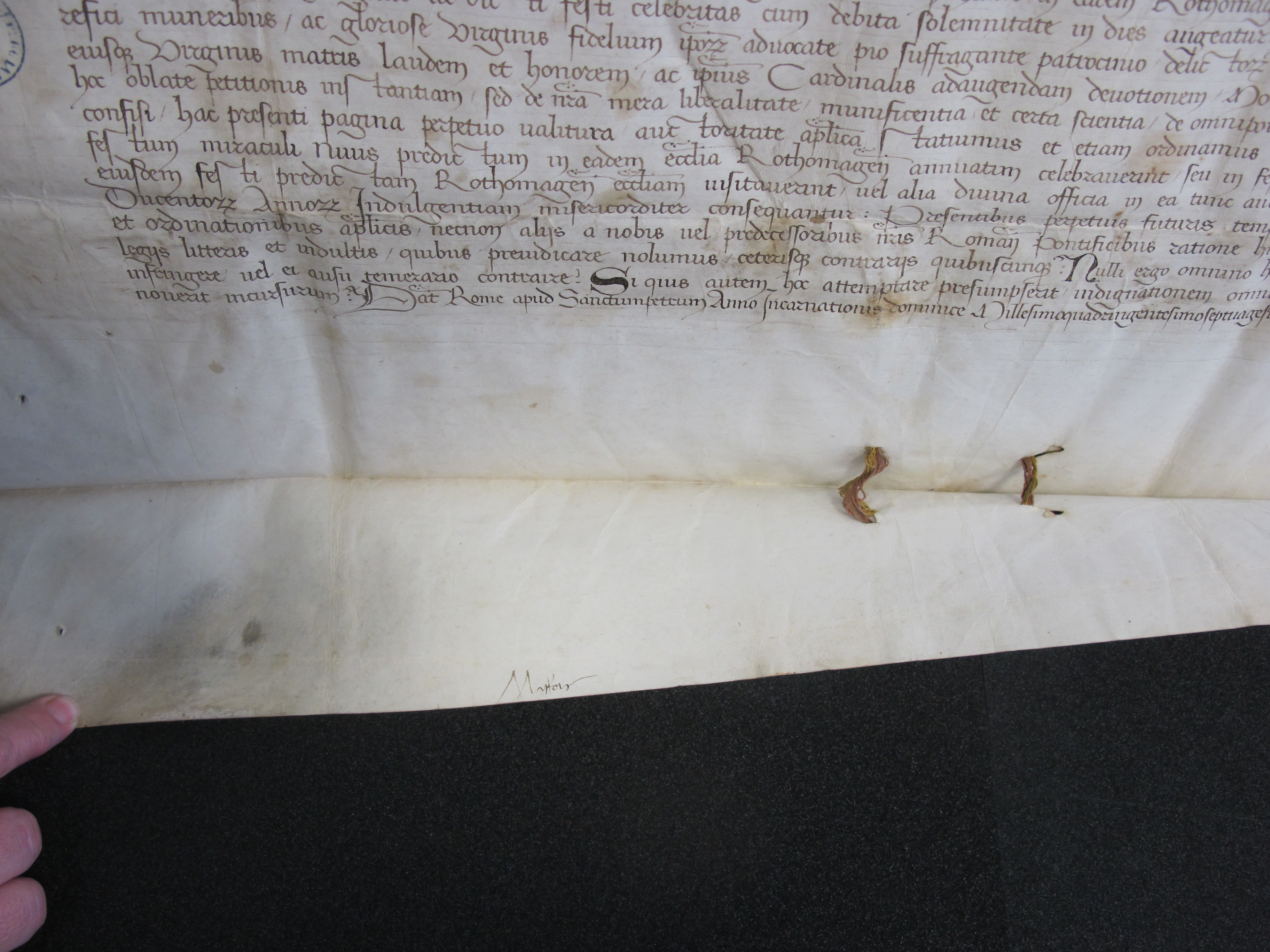

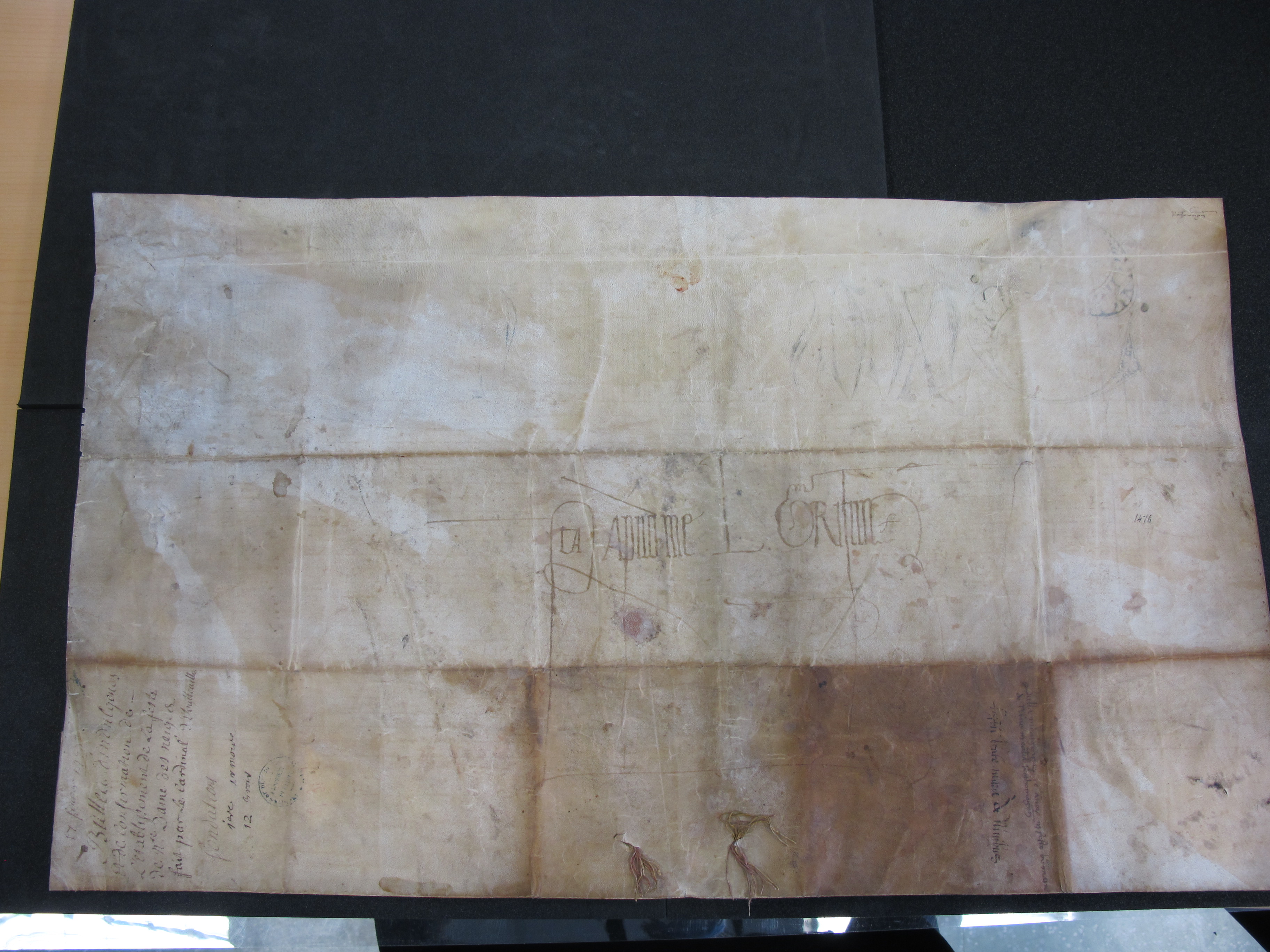

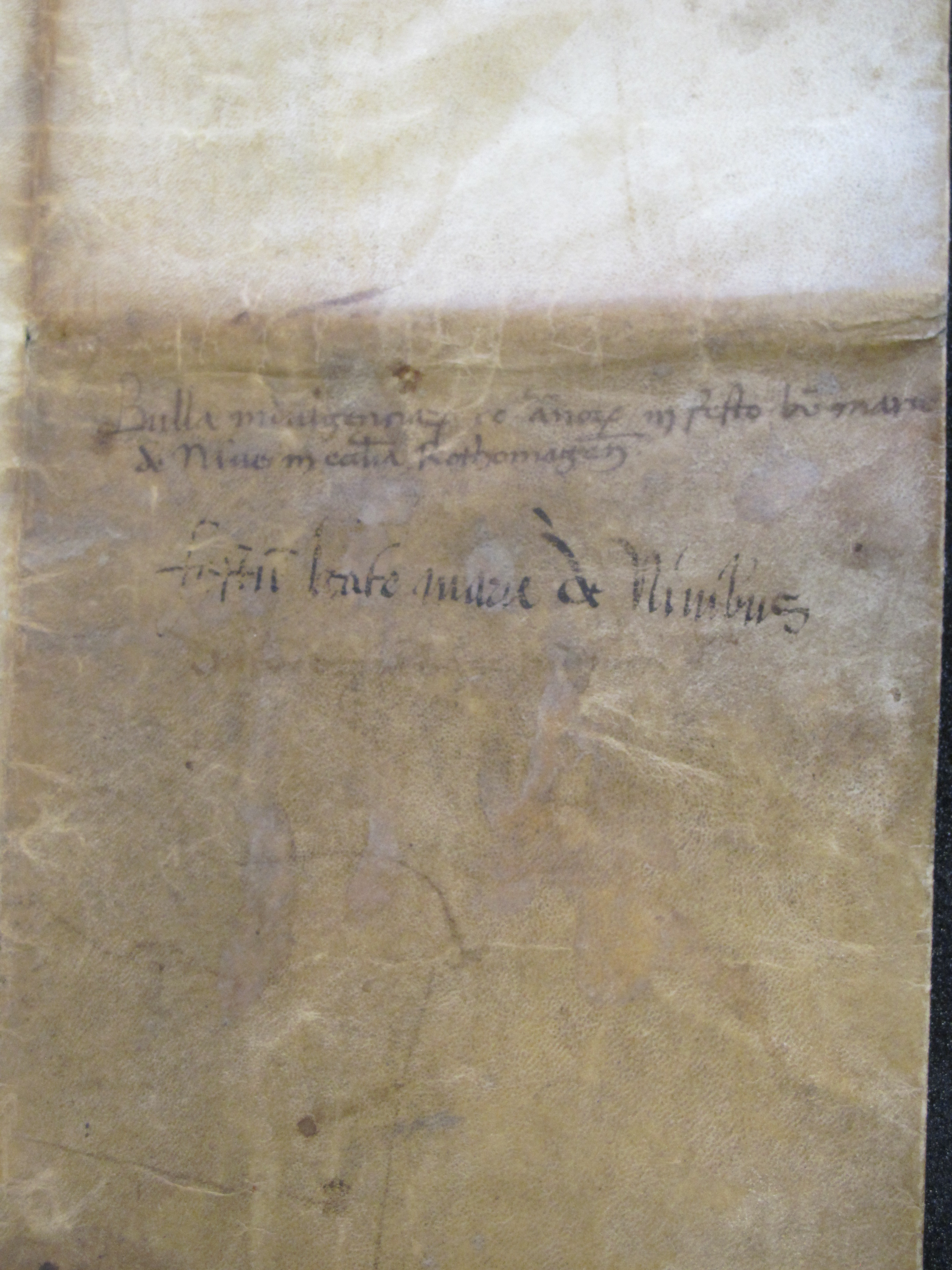

Diplomatischer Kommentar von Otfried Krafft

Es handelt sich bei der Urkunde um eine Bulle (im diplomatischen

Sinn) auf einem querformatigen Stück südlichen Pergaments mit

Blindliniierung. Auf einem breiten Umbug (Plica) ist aussen der Name des

Schreibers S. (Sinibaldus) de Spada vermerkt. Das obere Drittel des von

breiten Rändern umgebenen Textblocks wird vom Papstnamen (in Majuskeln),

der Intitulatio und der Verewigungsformel (beginnend mit Majuskel-A)

eingenommen, die ansonsten in Elongata gehalten sind. Die Initiale S für

Sixtus ragt über die Zeile hinaus, ihre Illumination enthält anders als

in allen übrigen derartigen Beispielen dieses Ausstellers kein Wappen.

Das Bleisiegel scheint verloren zu sein, Reste der Seidenfäden sind

sichtbar. Das Urkundenäussere ist bis auf die Zeichnungen typisch für

die Entstehungszeit. Vor der Initiale hat eine neuzeitliche Hand ein

Regest auf Französisch hinzugefügt (zu 1476 Jan. 16/Febr. 17), dessen

Datierungen, die auch in der älteren Literatur kursieren, unter

Berücksichtigung des kurialen Jahresanfangs auf 1477 Januar 16 zu

korrigieren sind.

Sinibaldus de Spada war schon seit einigen Jahrzehnten als

Kanzleischreiber für die römische Kurie tätig (Frenz notiert ihn von

1446 bis 1482), seine Schrift im vorliegenden Stück entspricht anderen

Beispielen, etwa von 1466 für den Abt der Reichenau (Württembergische

Regesten Nr. 14700, Abb. unter http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-41122-2). Eine

weitere Urkunde dieses Schreibers von 1466 für die Klarissen von Brixen

war mit dem Wappen des Ausstellers, Papst Pauls II., versehen (vgl. dazu

Otfried Krafft, Illustrationen in Papsturkunden des ausgehenden

Mittelalters, in: Deutsches Archiv 67 (2011), S. 51–98, S. 86 f., Abb.

u. a. unter https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1466-01-30_Brixen/charter).

Die fehlenden Ähnlichkeiten zwischen diesen Zeichnungen in der Initiale

legen es nahe, ihre Ausführung durch Dritte anzunehmen, was für diese

Periode generell anzunehmen ist.

Die Höhe des von Sixtus 1477 gewährten Ablasses war ausserordentlich,

selbst für die Verhältnisse des ohnehin in dieser Hinsicht sehr

grosszügigen Papstes. Die prächtige Ausstattung der Urkunde entsprach

dem und unterstrich das besondere Verhältnis der Begünstigten zu Rom,

das Guillaume d’Estouteville als Erzbischof von Rouen und

Kardinalbischof gleichsam verkörperte.

Original dating clause: Datum Rome apud Sanctumpetrum anno incarnationis Dominice millesimoquadringentesimoseptuagesimosexto decimoseptimus kl fabruarii pontificatus nostri anno sexto

Places

- Italien (Kurie)

- Type: Region

- Rom

Persons

- Sixtus IV.

Keywords

- Illuminated Charters: Niveaus:

- N1: drawn

- N1: historiated

- N1: Initials

- N2: Display script (with decorative character)

- N2: Penwork(Fleuronnée)

- Glossary of illuminated charters (in German):

- Historisierte Papsturkunden

Illuminierte Urkunden 1477-01-16_Rouen, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1477-01-16_Rouen/charter>, accessed 2025-04-27+02:00

You are copying a text frominto your own collection. Please be aware that reusing it might infringe intellectural property rights, so please check individual licences and cite the source of your information when you publish your data

The Charter already exists in the choosen Collection

Please wait copying Charter, dialog will close at success