Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 83, S. 156

Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 83, S. 156

Meklenburgisches Urkundenbuch - Band I -, Nr. 83, S. 156

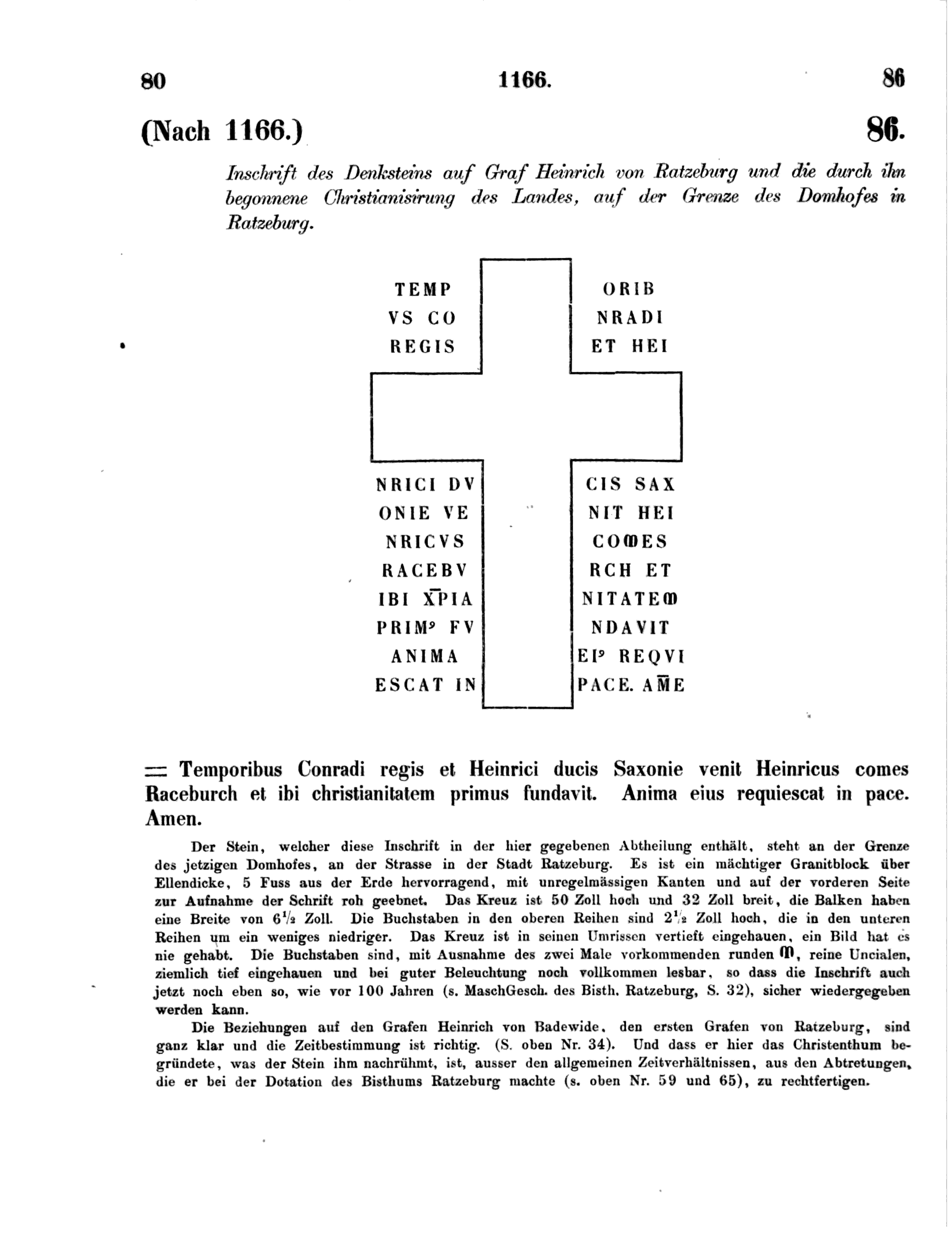

TEMP VS CÜ REGIS

NRICI DV

ONIE VE

NRICVS

RACEBV

IBI XPIA

I'RIM» FV

A NI M A ESCAT IN

OR1B

NRADI

ET HEI

CIS SAX

NIT HEI

COWES

RCH ET

NITATEO)

NDAV1T

EI» REQVI

PAGE. A ME

— Teinporibus Conradi regis et Heinrici ducis Saxonie venit Heinricus comes Raceburch et ibi christianilalem primus fundavit. Anima eins requiescat in pace. Amen.

Der Stein, welcher diese Inschrift in der hier gegebenen Abtlieilung enthält, steht an der Grenze des jetzigen Domhofes, an der Strosse in der Stadt Ratzeburg. Es ist ein mächtiger Granitblock über EUendicke, 5 FUSS aus der Erde hervorragend, mit unregelmässigen Kanten und auf der vorderen Seite zur Aufnahme der Schrift roh geebnet. Das Kreuz ist 50 Zoll hoch und 32 Zoll breit, die Balken haben eine Breite von 6'/s Zoll. Die Buchstaben in den oberen Reihen sind 2 V* Zoll hoch, die in den unteren Reihen um ein weniges niedriger. Das Kreuz ist in seinen Umrissen vertieft cingehauen, ein Bild hat es nie gehabt. Die Buchstaben sind, mit Ausnahme des zwei Male vorkommenden runden W, reine Uncialen, ziemlich tief eingehauen und bei guter Beleuchtung noch vollkommen lesbar, so dass die Inschrift auch jetzt noch eben so, wie vor 100 Jahren (s. MaschUesch. des Bisth. Ratzeburg, S. 32), sicher wiedergegeben werden kann.

Die Beziehungen auf den Grafen Heinrich von Badewide. den ersten Grafen von Ratzeburg, sind ganz klar und die Zeitbestimmung ist richtig. (S. oben Nr. 34). Und dass er hier das Christenthum be gründete, was der Stein ihm nachrühmt, ist, ausser den allgemeinen Zeitvcrhältnissen, aus den Abtretungen, die er bei der Dotation des Bisthums Ratzeburg machte (s. oben Nr. 59 und 65), zu rechtfertigen.

87 1166. 81

*

Dass der Stein nach dem Tode des Grafen gesetzt sei, ist aus der Scblussformel ersichtlich. Die ältere Annahme, dass Graf Heinrich 1163 gestorben sei, ist zurückzuweisen, da seine Reise zum Könige Waldemar, welche er als Gesandter seines Herzogs, Heinrichs des Löwen, mit dem Bischöfe Konrad I. von Lübek machte (s. Sazo Gramm. XIV, p. 815, ed. Mueller et Velschow), ins Jahr 1166 fällt. Vgl. Wigger, Jahrb. XXVIII, S. 155 und S. 156. A. 1.

Für einen Grenzstein darf man dies monumentale Denkmal, das älteste, das sich in unscrn Landen erhalten hat, nicht halten, sondern es ist ein Denkstein und an eine Stelle gesetzt, wo das Wirken dei Grafen für die Christianisirung sich besonders werkthätig gezeigt hatte. Dass dies Denkmal von den Geistlichen des Bisthums gesetzt sei, ist nicht anzunehmen, und überdies war, wenn man glauben darf, da» es seine Stelle nicht gewechselt hat, der Boden, wo es jetzt steht, in der Zeit, in welche die Er richtung fällt, noch nicht Eigenthum des Bistbums. — Es ist vielmehr anzunehmen, dass es ein Beweis der Pietät des Grafen Bernhard ist, der seinem Vater dies Denkmal setzte, einfach und mächtig, wie die Zeit es war. Für diese Zeit spricht eben so die Form der Buchstaben, wie die ganze Haltung der Inschrift.

In innerer Verbindung mit diesem Denkstein steht sicher der ihm in der Form wie in der Schrift ganz ähnliche sogenannte lange Stein bei Wittenburg (rgl. Nr. 87). G. M. C. Masch.

Meklenburgisches Urkundenbuch, 1863 (Google data) 83, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/MeklenUrk/cd916e78-ad61-4be3-bfd6-be2aa4297c52/charter>, accessed 2025-04-08+02:00

The Charter already exists in the choosen Collection

Please wait copying Charter, dialog will close at success